Patxi Salaberri Zaratiegi es un voraz depredador de antrotopónimos: casi todo topónimo que acomete acaba asociado a un antropónimo, esto es, acaba ligado al nombre del supuesto primitivo propietario (o tenente) del lugar. Es lo que se desprende del recién publicado Araba / Álava. Los nombres de nuestros pueblos, que con esmero ha editado Euskaltzaindia. El nuevo nomenclator interpreta cada uno de los nombres de las localidades (o nucleónimos, como los llama Ander Ros Cubas) de Álava, difundidos muchos de ellos como ilustres apellidos por el mundo: Apellániz, Apodaca, Aranguiz, Arbulo, Arrieta, Arrilucea, Arroyabe, Ayala, Azúa, Baroja, Betoño, Bujanda, Buruaga, Corres, Durana, Eguileor, Elorriaga, Elorza, Esquível, Galarreta, Gámiz, Gauna, Gopegui, Guereño, Guevara, Guinea, Heredia, Illaraza, Jócano, Letona, Maeztu, Marañón, Matauco, Maturana, Mendívil, Mendoza, Murga, Olano, Oquendo, Retana, Trocóniz, Zárate, Zuazo, o Zúñiga, por citar solo algunos. (Perdón, es cierto, Marañón y Zúñiga no son alaveses sino navarros, pero por escasos metros

Etiqueta: David Peterson

Los hagiotopónimos, o nombres de lugar formados a partir de advocaciones religiosas, representan una nada desdeñable proporción de la toponimia europea. Algunos de estos nombres no son totalmente transparentes: Santibañez (Sant Johannes), Tórica (Santa Engracia), Santurce, Sandijurgi, Juandenurgi (San Jorge), Santorta, San Tys, o San Tutir (San Tirso), Donakuilar (Done Jakue larra), Durruma, Juandeurruma (Done Errumane, San Román), por lo que a veces se convierten en un reto de interpretación para los filólogos.

Los historiadores, sobre todo aquellos que estudian la reorganización del territorio altomedieval (siglos V-XI), también se interesan por las advocaciones de ermitas y otros centros religiosos (iglesias, monasterios, etc.), porque ayudan a acotar la cronología de fundación de parroquias, aldeas u otros núcleos de población.

Esta entrada de Trifinium indaga sobre la cronología de dos significativos hagiotopónimos del Real Valle de Laminoria en la Montaña Alavesa: Santa Pía y Santo Toribio. Santa Pía fue una abadía que desempeñó un destacado papel desde 1085 hasta su abandono en 1785, año en el que la Real Cámara de Castilla decidió suprimirla y ceder sus primicias a las seis parroquias del valle de Laminaria, así como a la de Bujanda. La ermita de Santo Toribio sigue en pie.

[Versión ‘todavía muy’ provisional. Actualizado 30.04.2015, 15.04.2020]

El abuelo de Ahoztar, nieto de Hotar (por continuar con la analogía inspirada en el documental de Alberto Santana), llegó a Vizcaya desde el Alto Garona por la Vía Tolosana. Esta ruta, luego convertida en Camino de Santiago, era una de las habituales para acceder desde el continente europeo a la península ibérica. Claro que antes de afincarse definitivamente en el Duranguesado, Ahoztar pasó un tiempo en Auch, Orthez, Roncesvalles, Pamplona y Alegría-Dulantzi, todos ellos importantes hitos de la Vía Aquitana.

Estamos analizando el desarrollo teórico de Joseba Lakarra para explicar la dialectología diacrónica vasca y en el apartado 3, ‘La fragmentación de las lenguas antiguas’ de Lakarra (2014:166-181), nos hallamos ante axiomas que consideramos discutibles:

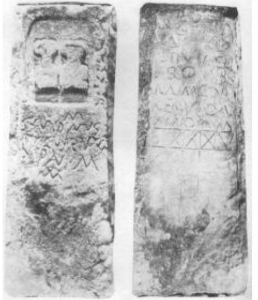

Ofrecemos en Trifinium la transcripción de esta fundamental aportación al conocimiento de la antroponimia vasca medieval. Se ruega que cualquier mención al contenido remita a la referencia original del autor:

- ‘Antroponimia vasca altomedieval: la aportación epigráfica’

- David Peterson

- Mundos medievales: espacios, sociedades y poder : homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Vol. 1, 2012,ISBN 978-84-8102-648-1, págs. 795-806

- http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4144503

El texto que sigue es una transcripción parcialmente enlazada del texto original de David Peterson:

“En la Edad Media aparecen en documentos e inscripciones nombres típicos cuya clasificación y distribución geográfica no está aún suficientemente hecha” (Luis Michelena, Apellidos vascos, 1955:20)

Creo que esta observación de Michelena, hecha hace ya más de medio siglo, es todavía pertinente. En consonancia, el objetivo de este trabajo es el de analizar el corpus de antroponimia epigráfica altomedieval publicado por Agustín Azkarate e Iñaki García Camino en 1996 n1, aunque algunos de los nombres que lo constituyen ya eran conocidos con anterioridad n2. Manejaremos unos 46 nombres de persona datados entre los siglos VIII y XI, la mayoría de ellos hallados en lo que hoy es Vizcaya n3. Este último dato es de singular importancia puesto que nuestro conocimiento de la Vizcaya altomedieval, territorio huérfano de diplomática anterior al año 1050, es tan limitado.

[Actualizado 05.02.2015]

D(is) M(anibus) / SECVNDIANVS / AT(tiae) LICILLE VXO(ri) / P(ivs) P(osuit) AN(norum) P(lus) M(inus) / XX

Consagrado a los dioses Manes, Secundiano puso piadoso esta lápida a su esposa Atia Licila, de poco más o menos veinte años

Estamos leyendo a fondo el artículo de Lakarra (2014) ‘Reflexiones en torno a la dialectología diacrónica del euskera’ y en la nota 150 nos ha parecido encontrar un spoiler: un valioso anticipo de la tesis doctoral de Mikel Pozo Flores –que para impacientes como nosotros se está demorando en exceso, afectada tal vez de los múltiples y arbitrarios cambios de normativa ministerial.

Y es que, como a Lakarra, nos intrigan las novedades que sobre la Vasconia tardoantigua y altomedieval (siglos V-VIII) pueda aportar Mikel Pozo en su tesis. En esos siglos se esconden las claves que explican el origen de los dialectos vascos actuales. En los siglos V-VI situamos el desarrollo del vasco común antiguo (Mitxelena 1981, Zuazo 2010, Lakarra 2014). De ese tronco común se desgaja entre los siglos VI-X la rama occidental, que se expande desde la Llanada Alavesa (o Álava nuclear) hacia la Rioja Alta, zonas limítrofes de Burgos (Mitxelena 1976, Peterson 2010), así como hacia los valles cantábricos, entre las cuencas de los ríos Deba y Nervión (Zuazo 2010).

Nos hemos reunido con Mikel Pozo en un par de ocasiones, así como con su director de tesis, Juan José Larrea, con la esperanza de obtener algún anticipo, pero mutis. Sin embargo, desprovisto de los pormenores, Lakarra en su nota 150 ofrece este sustancioso avance (la traducción es nuestra):

Existe en el siglo V una formación sociopolítica singular en el territorio que abarca la cuenca de Pamplona y los Pirineos, que se expandirá hacia el oeste en las generaciones posteriores y que tendrá conexión directa con el origen del reino de Pamplona a partir del siglo VIII.