Aunque en el entorno académico es un término que se evita, todavía muchos vascólogos responderían sin titubear «sí claro, vascones, várdulos, caristios, autrigones y aquitanos, esas fueron las cinco tribus de la Euskal Herria prerromana».

En una monografía recién publicada (2024), Entre el Ebro y el Garona. Espacios, sociedades y culturas durante la Prehistoria y la Antiguedad, no he visto utilizado el término ‘tribu’ ni una sola vez. Sin embargo su uso sigue siendo muy habitual en ámbitos divulgativos (vg. Wikipedia, Idioma aquitano, siete veces).

Abre la monografía un trabajo firmado por los miembros de Aranzadi, Sonia San José, Mattin Aiestaran y Xabier Peñalver, con un sugerente aunque desconcertante título, ‘El fenómeno protourbano y la vertebración del territorio. La Edad de Hierro en Euskal Herria’.

Sugerente porque analiza como fenómeno protourbano «la organización territorial, las estructuras constructivas y la forma de vida de las poblaciones que habitaron el territorio en torno al primer milenio anterior a nuestra Era». Desconcertante por el uso anacrónico del corónimo y del perfil administrativo de Euskal Herria (en clara contraposición con el título de la monografía), que parece limitar el foco de estudio a unas demarcaciones surgidas en la Edad Moderna, milenio y medio posteriores a la Edad de Hierro. Dicen los autores:

Las comunidades de la Edad de Bronce Final fueron agrupándose en un modelo de poblamiento concentrado, fenómeno que se generaliza durante el Hierro Antiguo. Esos poblados se localizan casi de forma exclusiva en la vertiente mediterránea de Euskal Herria y se trata de poblados denominados «de calle central» (Armendáriz 2008), ya que se estructuran con viviendas circulares o cuadradas adosadas a la muralla y dejando un espacio interior libre, a menudo interpretado como cercamiento para ganado (Llanos et al. 2009)

En sintonía con el resto de la monografía, el término ‘tribus’ es reemplazado por ‘pueblos’, ‘pobladores’, ‘gentes’. Estos autores utilizan también el concepto problemático ‘etnia’ («conforme avanzan las investigaciones vamos conociendo más sobre las costumbres o etnias que habitaron este territorio») al que dedican un apartado:

a la luz de los datos onomásticos y epigráficos, parece que en los últimos siglos de la Edad de Hierro los Pirineos y sus piedemontes a ambos lados de la cordillera estaban habitados por diversos grupos étnicos y lingüísticos: en primer lugar, los grupos no indoeuropeos; en segundo lugar los grupos indoeuropeos o célticos (Gorrochategui, Igartua, Lakarra 2018)

En los párrafos siguientes enumeran uno a uno a estos pueblos prerromanos con la información aportada por las fuentes escritas (Salustio, Livio, Estrabón, Plinio y Ptolomeo, principalmente); primero vascones, luego várdulos, berones, autrigones, caristios y a más de veinte pueblos entre los aquitanos (sotiates, tarbelli, bigerriones, ptianii, vocates, tarusates, elusates, gates, ausci, garumni, sibusates, coscosates, etc.). Pero esta enumeración no se traduce en una distinción étnica ni lingüística que aporte una visualización acorde a los datos onomásticos o epigráficos.

En definitiva, los autores pasan de puntillas sobre el esclarecimiento de la etnicidad y hay que esperar al trabajo de Juanjo Hidalgo (‘El Alto Nervión en época romana. Una tierra sin villas’) para tener una reflexión mínimamente esclarecedora:

Desconocemos en qué se basaba Ptolomeo y el resto de autores citados para decir lo que dicen y dividir el territorio de la manera en que lo hacen. Puede que la lengua mayoritaria de cada pueblo fuese el principal rasgo identificador por parte de los romanos, o quizá hubiese otros marcadores que se nos ocultan. Es muy posible que dichos pueblos, sus nombres y las ciudades y comunidades cívicas que de ellos se mencionan obedezcan a una manera de ordenar el territorio recién conquistado y de organizarlo administrativamente, sin que hubiera identidad cultural o política alguna detrás de los mencionados pueblos, al modo en como se hizo la división colonial en el África de finales del siglo XIX, con escuadra y cartabón […]. De haber sido así, estaríamos en condiciones de poner en duda la historicidad de estos pueblos, ya que ellos mismos no habrían sido conscientes de esa pertenencia al pueblo que los romanos les habrían asignado.

(Juanjo Hidalgo 2024:200)

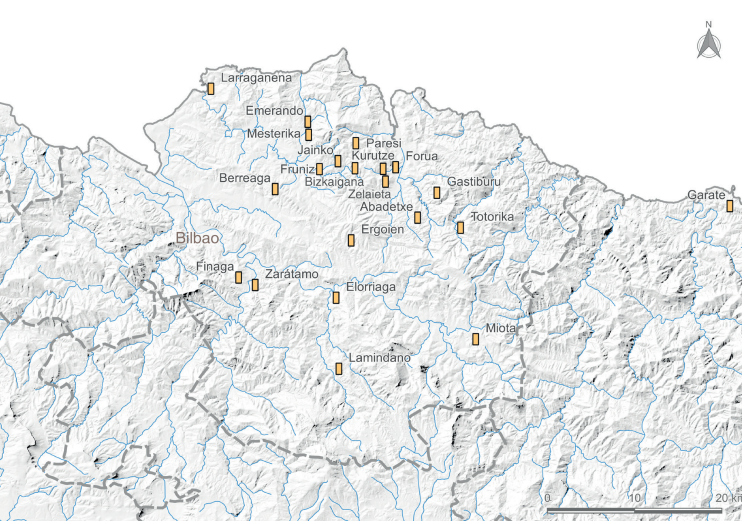

Es decir, que posiblemente los habitantes de estas poblaciones no tenían ningún sentido de pertenencia a los grupos étnicos mencionados en las fuentes romanas. Es lo que se deduce del capítulo de Juan José Cepeda-Ocampo y Miguel Unzueta (‘La Edad de Hierro en la cuenca de Urdaibai (Bizkaia). El oppidum de Arrola’). En él Arrola aparece como un enclave central dentro de un espacio regional, pero que ni de lejos puede equipararse con las supuestas demarcaciones atribuidas a várdulos, autrigones o caristios.

La suposición de que Arrola ejerció una cierta capitalidad sobre las comunidades situadas en su entorno geofráfico, con incidencia en la jerarquización del mismo, se ve reforzada por la existencia de otro espacio, de carácter público, muy cerca del recinto fortificado. Nos referimos al denominado santuario de Gastiburu […] Se trata de un conjunto de estructuras que sirvió para dar cobijo a reuniones y otros actos asamblearios, posiblemente también con un componente ritual o celebrativo (Valdés 2009). La plaza no se encuentra en el interior del área poblada, como sucede con las croas de algunos de los oppida más conocidos del noroeste hispano, interpretadas de manera verosímil como santuarios o espacios de agregación social y política.

(Cepeda-Ocampo y Unzueta 2024:73)

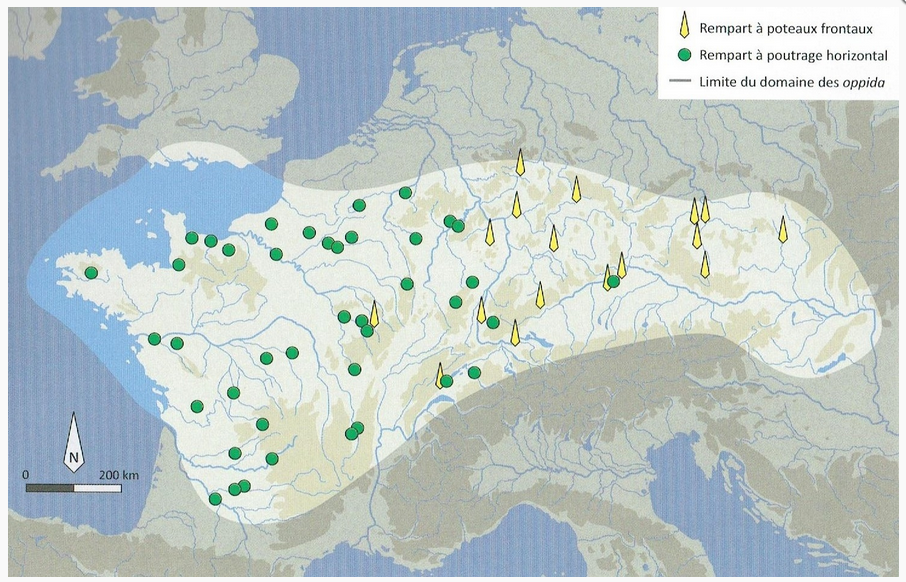

Además de la desemejanza del espacio público o plaza de Arrola respecto a otros «oppida del noroeste hispano», también la configuración de su sistema defensivo presenta elementos singularizantes, «con soluciones estructurales de madera en su construcción que permiten reconocer ciertas analogías formales con los sistemas à poteaux frontaux que se encuentran en las murallas de la Céltica centroeuropea».

El resto de capítulos de la monografía merecen ser asimismo reseñados, aunque deseamos destacar, por diferentes motivos, ‘Acuñación, intercambios e identidades entre el Ebro y el Garona (s. V – s. I a.C.)’, de Eneko Hiriart, ‘De epigrafía e iconografía: la simbología funeraria de la decoración vegetal en las estelas de Álava y Navarra con motivos de vid (I)’, de Pilar Ciprés y Mª Cruz González-Rodríguez (que lamentablemente no han leído a Mikel Martínez Areta), y ‘El poblamiento de Vasconia: aporetaciones pasadas y futuras del ADN antiguo’, de Íñigo Olalde. A este último trabajo habría que dedicarle una entrada independiente (a gusto, ojalá, de Gaska).

El capítulo de Pilar Ciprés y Mª Cruz González-Rodríguez está señalado con el número romano I, dando a entender, se supone, que es el primero de una serie. Eso explicaría los silencios en los aspectos onomásticos y lingüísticos tan indicativos de estas estelas del oriente de Álava y occidente de Navarra (ver entrada 5.07.2023 ‘El taller epigráfico de Alba/Gastiáin, siglos I-III)’.

En el debate de esa entrada surgieron comentarios con información muy valiosa que no se menciona en la monografía. Así, en el apartado cuarto ‘A modo de valoración general’, las autoras dicen:

Ante la ausencia de fuentes escritas para conocer el ritual funerario de época anterior, todos los elementos estudiados parecen indicar que las poblaciones locales asimilaron las creencias de ultratumba propias de la cultura romana. Esto significa que conviene ser prudentes en su valoración y en la necesidad de repensar las lecturas en clave indigenista y su utilización como criterio identificador de un grupo étnico, como ha hecho la historiografía tradicional en diferentes ocasiones. Su concentración geográfica podría corresponder a la existencia de officinae n76.

n76 Mientras que para Elorza (1969) la similitud ornamental permite hablar de la presencia de un círculo con varios talleres, Marco Simón (1979: 207) apunta la posibilidad de que su unidad pueda tener una base étnica vinculada a los várdulos, lo que ha llevado a su utilización como criterio para establecer el límite entre estos y los vascones (Emborujo 1987: 379-393).

Ciprés & González-Rodríguez 2024: 303

Sin embargo, la onomástica plasmada en la epigrafía de estas estelas es muy clara desde el punto de vista lingüístico y podría utilizarse como criterio identificador del grupo étnico (si se quieren llevar las cosas a ese terreno). Copio los párrafos finales de la entrada de julio de 2023:

La presencia de morfología derivacional para expresar relaciones intergeneracionales es una prueba irrefutable de la lengua viva de esta comunidad, aspecto que puso de manifiesto Mikel en un comentario anterior (ver también nuestro artículo de Palaeohispánica 2022: 61-69):

El Segonti-ec-us padre de Segontius de Okariz tiene un sufijo celta -ec- que es el mismo por el que de Gebala se deriva Gabala-ec-a, y el Car-ic-us hijo de Carus de Contrasta tiene un sufijo celta -ic- que es el mismo que el del segundo elemento de Trition Toubor-ik-on.

Esto ya no es antroponimia sino morfología derivacional de la lengua viva, igual que lo son en aquitano sufijos como Atta-co-, Belex-co– (padre de Belex), Biho-tarr-, Cison-ten, Andos-to-, Andere-se-, Andere-xso, etc. (algunos de estos sufijos llegan al léxico común del euskera histórico). Un alemán se podrá llamar Peter, antropónimo de etimología remontable a un apelativo griego, pero nunca se llamará Petertxo (con sufijo diminutivo euskérico).

No hay muchas dudas, por tanto, respecto a la fuerte personalidad cultural y filiación céltica de estos territorios en época romana. Por otra parte, si algo ponen de manifiesto las tipologías distintivas de los talleres regionales (Urdaibai, Alba/Gastian) es que sus áreas de influencia son espacios mucho más reducidos que los que tradicionalmente se asignan a los grupos de población de las fuentes escritas.

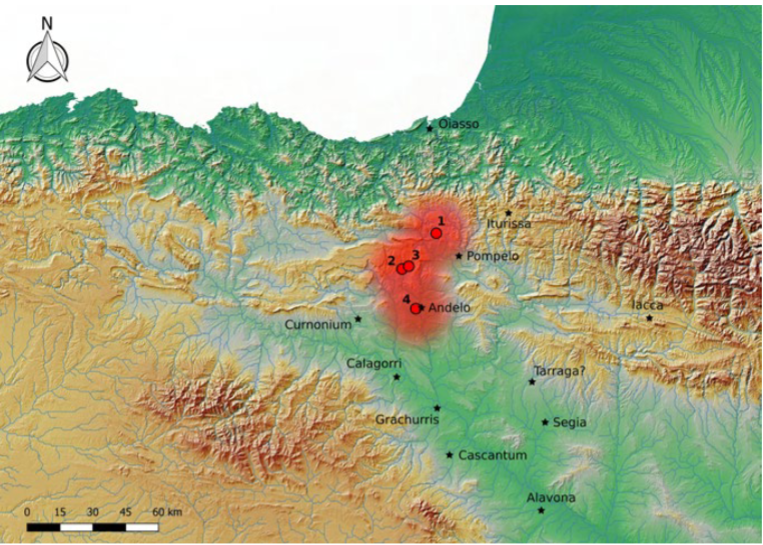

En el mismo sentido se manifiesta el mapa de aras dedicadas a la divinidad indígena Larrahe, claramente mucho más ceñido que el espacio en el que se circunscriben las ciudades vasconas que mencionan las fuentes antiguas.

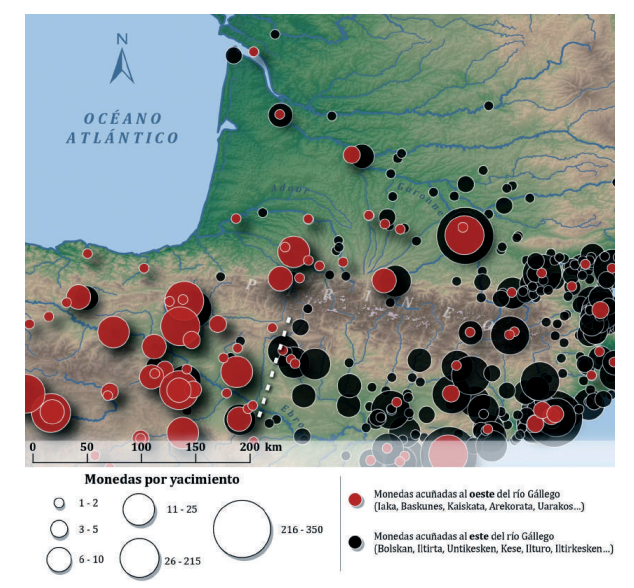

La acuñación de monedas y sus áreas de circulación es una valiosa fuente de información que Eneko Hiriart analiza en otro capítulo de la monografía.

Durante la Segunda Edad del Hierro, el corredor entre los ríos Ebro y Garona se encontraba en la encrucijada de diferentes áreas culturales: la Galia céltica, la península ibérica, Aquitania, las ciudades mediterráneas y Roma. Dentro de esta zona de paso y confluencia entre diferentes horizontes, los Pirineos no representan una barrera impenetrable para las poblaciones protohistóricas. De este modo, y aunque se suelen observar notables diferencias en las dinámicas al norte y al sur de la coordillera, los Pirineos en ningún caso constituyen un obstáculo para los intercambios económicos y culturales, sino más bien una oportunidad.

Hiriart (2024: 140)

Con esta imagen Hiriart pone de manifiesto las diferencias de circulación monetaria en el área pirenaica. Existe por un lado una importante asimetría entre el sur de la Galia y la península ibérica, de forma que el tránsito de moneda hispánica al norte del Pirineo no se compensa con una receptividad similar al sur de este sistema. Además, las monedas hispanas de origen oriental (de las cecas de Bolkscan, Iltirta, Untikesken, Kese, Ilturo, Iltirkesken) tienen más difusión alrededor del valle del Garona (en el actual Languedoc), al norte del Pirineo. Al sur del río Adour, en cambio, las monedas más frecuentes son las acuñadas al oeste del Gállego (Iaka, Baskunes o Turiaso), que también circulan con más profusión al este de este río en las zonas próximas al litoral mediterráneo que viceversa. Reproducimos para finalizar un par de párrafos de las conclusiones del capítulo de Hiriart:

A lo largo de los últimos cinco siglos a.C., las dos vertientes de los Pirineos experimentaron cambios de gran trascendencia, como guerras, reorganizaciones territoriales, colonizaciones, cambios en la cultura material, mutaciones económicas, transformaciones en las relaciones de producción… Sin embargo, lejos de desaparecer, las grandes áreas culturales regionales se asientan y se perpetúan. Se observa asimismo que barreras naturales como los Pirineos, el Adour, el Ebro y el Garona han seguido desempeñando su papel «fronterizo» durante ese largo tiempo.

Hiriart 2024:153

No obstante, […] las realidades culturales no obedecen a configuraciones determinadas y fijas, porque resultan ser, muy a menudo, múltiples y mixtas. Esto es especialmente patente en torno a las zonas de contacto entre ámbitos diferentes. Por tanto, el fenómeno de pluriculturalismo está bien documentado, como por ejemplo en el caso de las poblaciones de los márgenes del Gers (que combinan rasgos celtas y aquitanos), en el sur de los Pirineos (donde se mezclan componentes vascones, íberos y celtíberos), o en el caso del Languedoc ibérico (donde se documenta un sincretismo entre componentes griegos, celtas e ibéricos). Las evidencias arqueológicas de varios yacimientos (Vieille-Touluse, Emporion, Ensérune, etc.) también demuestran que distintos grupos étnicos interactuaban cotidianamente, día tras día.

89 respuestas a «¿Tribus? ¿Qué tribus?»

Ayer comencé a leerlo. ¡Vaya spoiler me has hecho, Joseba! 😜

Poco spoiler he hecho, Alberto. La monografía tiene mucha miga y en la entrada me limito a resaltar la cuestión de la diversidad cultural y lingüística de ese espacio en el que surgirá la Vasconia histórica a partir del contacto con Roma. Valoro mucho el esfuerzo que los autores han hecho en sintetizar el estado de la cuestión, tan efímero en tiempos recientes.

Gracias por la nueva entrada, Joseba, tan interesante como las anteriores.

Una cosa: lo de “La Edad de Hierro en Euskal Herria” me parece legítimo. Cuando se quieren estudiar determinados fenómenos humanos no hay más remedio que acotar un ámbito y señalar fronteras. La decisión sobre la delimitación territorial viene a veces ya medio dada (estudio sobre lenguas habladas en una isla, por ejemplo). Pero cuando no es tan evidente (estudios sobre asuntos del pasado lejano en grandes áreas, como es nuestro caso) entran en juego factores de todo tipo. ¿Hay que suponer determinada pasión política en la decisión de limitar el estudio al territorio entre el Ebro y el Garona? ¿Qué tenemos en contra del Duero y el Loira?

Es cierto que los autores del estudio no toman en consideración la totalidad del territorio entre el Ebro y el Garona. Ahora bien, la Euskal Herria de San José, Aiestaran y Peñalver está situada entre ambos ríos; su objeto de estudio es una parte de dicho territorio. Del mismo modo, en las publicaciones y congresos sobre lenguas y culturas paleohispánicas hay especialistas que se centran en el Sudoeste peninsular, y el resto de la península queda de fondo.

Por otro lado, hay muchísimos estudios centrados en Europa sobre fenómenos muy anteriores al surgimiento del concepto “Europa”, y no parece que se considere problemático. Tan vasco se sentiría un habitante de Las Eretas como europeo un Neandertal.

Las delimitaciones territoriales suelen ser arbitrarias y la ventaja de “Euskal Herria” es que los lectores del estudio lo entienden sin problemas, gracias a una larga tradición jalonada entre otros por Pío Baroja y la Guía Michelín.

Como puedes suponer, Markos, estoy en radical desacuerdo con esto que dices. La península ibérica, el continente europeo son referencias geográficas, el Garona y el Ebro también. El contorno de Euskal Herria que utilizan los de Aranzadi es político y apenas cuenta con unas centurias. Subyace una idea cultural (y lingüística), el territorio histórico del euskera, pero me parece un completo despropósito utilizarlo para describir la situación de la Edad de Hierro. Solo sirve para dar de comer al monstruo.

Sin querer entrar en el fondo del debate, ¿la delimitación de la península ibérica (Hispania? Ha!) y del continente europeo no es también, hasta cierto punto al menos, política y/o reciente?

Nada hay en la Edad de Hierro (o en cualquier época hasta bastante recientemente) que pueda y deba ser considerado de manera «natural» como ibérico o europeo (y menos dentro de los límites definidos actualmente), incluyendo los casos que menciona Markos Zapiain, en los que se mencionan dichos marcos «geográficos»(?) pero se estudia una pequeña parte de ellos. Como mínimo, son una mera referencia, una convención, para poder situarse en el mapa. Diría que para los lectores potenciales del volumen en cuestión es más fácil identificar Euskal Herria que todo el espacio entre el Ebro y el Garona. Añadiría que, como las investigaciones también dependen en cierta medida de la (geografía) política, es entendible que se ciñan a los marcos que la han condicionado, siempre que las conclusiones no sean interesadas, claro (por ejemplo, si solo estudio una zona y encuentro «cosas», pero sin mirar alrededor, sería tramposo utilizar esas «cosas» para definir ese territorio, sin saber si fuera también aparecen esas mismas «cosas»).

(cuando digo que «las investigaciones también dependen en cierta medida de la (geografía) política», me refiero también a cosas básicas como quién y para qué/dónde da o puede dar dinero/permisos… aunque sea por puras cuestiones administrativas, logísticas, etc., sin intenciones políticas)

Habrá pocos contornos geográficos menos naturales que nuestra Euskal Herria «proyectada», una suma de accidentes administrativos modernos que, efectivamente, Borja, definen un «territorio tramposo», en el que ni son todas las que están ni están todas las «cosas» que son. Sabes que me encanta la cartografía (cf. #cartografíavasca), en especial la histórica, y nos sobran los ejemplos.

Compara con estas tres representaciones:

1. Mapa de la Cantabria preromana. Distribución de las etnias de los cántabros (Fernandez-Gotz et al., 2016).

2. Distribución geográfica de los #ídolosEspátula, tipo San Martín-El Miradero: «aparecen de forma habitual en los sepulcros colectivos del Neolítico Final (aprox. IV milenio cal a.C.)» Rodrigo Villalobos et al. (2020)

3. El conjunto de inscripciones rupestres de la Cerdaña destaca frente al resto del territorio ibérico (Joan Ferrer i Jané 2024).

Estimado Joseba:

Creo que tan política es la elección de Euskal Herria, como la muy frecuente limitación de los análisis a otros marcos geográficos que en la antigüedad tampoco tienen sentido. En particular nunca me ha dejado de sorprender que consideremos a la península ibérica como un marco adecuado para analizar la antigüedad en nuestro entorno, cuando la cuestión vascón-aquitana en realidad cabalga a lomos de los Pirineos. Que a usted Euskal Herria le genere la reacción que le genera creo que le resta objetividad. Podemos discutir si es adecuada, pero al referencia al monstruo en este caso sobra.

Si en los primeros libros publicados en euskera aparece el término Euskal Herria y es recogido desde el siglo XVI por diversos autores de la literatura en euskera, creo que deberíamos aceptar ese término con la misma objetividad con el que admitimos cualquier otro. Otra cosa es ponerse al nivel del monstruo que usted cita. Ahí es donde abandonamos la ciencia para hacer política identitaria.

Hablando de monstruos, he realizado una búsqueda en google y no he encontrado al tal «Martín Ayestarán», a no ser que sea futbolista o músico.

Perdone las molestias si el maldito corrector ha sido el culpable.

Un saludo

Estamos hablando de Mattin Aiestaran, supongo.

Sí, me refería a Mattin Aiestaran, voy a corregir el texto. Muchas gracias, Alberto.

Siguiendo con las referencias geograficas arbitrarias, siempre me ha llamado la atencion que se identifiquen los Pirineos con la linea fronteriza trazada en el Tratado de los Pirineos al oeste de Quinto Real. Cualquiera que mire un mapa topografico sin ninguna referencia politica o sea aficionado a la montaña vera es mas logico considerar Pirineos a la linea que por Belate llega hasta el Oria, que forzar la cordillera hasta el Cabo de Higer, para hacer que los valles de Baztan-Bidasoa, Oiartzun y Urumea queden “al sur” de los Pirineos; y por tanto, cualquier interpretacion sobre la prehistoria o historia antigua de esa zona de Gipuzkoa oriental y Norte de Navarra se realice siguiendo el modelo “sur y norte, o a este lado y al otro lado de los Pirineos” elevando a categoria de limite natural lo que no es mas que el resultado de las interacciones entre los estados nacion de España y Francia.

No hay mas que consultar en internet cualquier mapa sobre prehistoria o historia antigua para ver que casualmente los limites del pasado coinciden milimetricamente con la frontera Franco-española actual.

Bueno, creo que las referencias a el limite entre Hispania y Aquitania son bastante claras, asi como que los vascones llegaban hasta el Cantábrico

*Por Ilerda (Lérida) y Osca (Huesca) pasa la vía que, desde Tarraco (Tarragona), alcanza a los últimos pueblos vascones de la costa del Océano, tanto en la región de Pompelon (Pamplona) como en la de Oiason, ciudad situada en el borde mismo del Océano. Esta vía mide 2.400 estadios y acaba justo en la frontera entre Aquitania e Iberia. Estrabón, libro III.4.10. Entre los años 29 y 7 a. c.

*El río Magrada ciñe a Oeason. Pomponio Mela, libro III.1.15. Años 43-44 de nuestra era.

*La anchura de la península Ibérica desde Tarragona hasta la costa de Oiarso es de 307.000 pasos. partiendo del Pirineo y siguiendo la ribera del Océano hallamos el bosque (o puerto de montaña) de los vascones, Olarso. Plinio el Viejo. Historia Natural, libro III.3. 29 y 30. Mediados del siglo I.

*Entre los vascones: la ciudad de Oiassó y el promontorio Oiassó. Coordenadas: 15º 10´; 45º 05´. 15º 10´; 45º 50´. Ptolomeo, Geographia, II.6. Mediados del siglo II

«El territorio definido actualmente como Euskal Herria tuvo su primera complicidad política y unidad entre los siglos V y VIII (fue la unión de la mayoría de las tribus vascas como una sola) como respuesta a las continuas incursiones y ataques de los pueblos germánicos tras la caída del imperio romano». (Wikipedia)

¿Tribus?, ¿qué tribus? Con lo que se va sabiendo, no creo que haya nadie actualizado que defienda la hipótesis de las tribus vascas de moda en el pasado siglo. La afirmación de la Wikipedia que otorga como hecho real las inexistentes tribus vascas prerromanas, que supuestamente se unirían en la naciente Vasconia altomedieval, prueba que algunos editores siguen anclados en el imaginario colectivo del pasado.

En el ámbito estrictamente histórico, resulta anacrónico usar el término Euskal Herria (Vasconia) con anterioridad a la Alta Edad Media, porque ese espacio geográfico estaría poblado por pueblos, célticos, aquitanos, vascónicos, celtibéricos e ibéricos. En cuanto al uso político del término Euskal Herria, ha sido adoptado por absolutamente todo el espectro político como término para designar al espacio geográfico que comparte caracteres lingüísticos y culturales de raigambre vasca, y me parece lo más apropiado para definir hoy esa realidad que en español se podría denominar tierra de pueblos vascos. Cuestión aparte quienes lo instrumentalizan, o se lo apropian, para fines políticos antagónicos, sectarios, frentistas y excluyentes. Nihil novum sub sole. El uso interesado del término lo encuentro inevitable en el mundo político, y contraproducente en el ámbito histórico serio para referirse a la antigüedad, lo que contribuye más a alimentar el pensamiento mítico del imaginario colectivo propio del fanatismo, que al pensamiento crítico y el uso coloquial del conocimiento. A los especialistas hay que exigirles seriedad y ejemplaridad intelectual.

Joseba, Paloma: para gran parte de turcos, ucranianos y sobre todo rusos Europa es una referencia más política que geográfica. Seguramente serán mis genes esteparios y anatolios los que hacen que comparta ese punto de vista. Como ha señalado Borja adelantándose a vuestras objeciones, las razones que dais para renunciar a “Euskal Herria” se podrían aplicar perfectamente a la “Península Ibérica” o a “Europa”; pero, a pesar de que he buscado a conciencia, no he encontrado ninguna bronca de historiadores, arqueólogos o lingüistas castellanoparlantes a colegas alemanes o ingleses por situar su ámbito de estudio en la Europa que todavía no se llamaba ni Europa ni de ninguna otra manera.

Paloma, escribes lo siguiente: “En el ámbito estrictamente histórico, resulta anacrónico usar el término Euskal Herria (Vasconia) con anterioridad a la Alta Edad Media, porque ese espacio geográfico estaría poblado por pueblos, célticos, aquitanos, vascónicos, celtibéricos e ibéricos”.

Ahora bien, los autores del estudio no utilizan “Euskal Herria” “con anterioridad a la Alta Edad Media”, sino ahora mismo. ¿Y quién niega que lo que hoy se considera Euskal Herria estuvo poblado con anterioridad a la Alta Edad Media por pueblos célticos, aquitanos, vascónicos, celtibéricos e ibéricos”? Lo dicen los datos. Y, como dice Borja, lo importante es no hacer trampas resaltando lo encontrado o no encontrado en el territorio estudiado y haciendo la vista gorda ante lo descubierto o no en los territorios aledaños, para evitar que los nuevos datos puedan desmentir mis prejuicios políticos o sentimentales. Ese pecado es mortal.

Y no es imposible que los nuevos descubrimientos hagan que dentro de cincuenta años resurja el paradigma caro-barojiano de las tribus, del mismo modo que el vasco-iberismo y el relativismo lingüístico han resurgido tras lustros de muerte clínica.

De haberlo imaginado en los años 80, en la época en que Koldo Mitxelena mojaba en Tolare un cruasán en su café con leche, ¿no nos habría resultado raro el panorama actual?

De paso y para terminar: el prólogo de Gorrotxategi a la excelente traducción de Blanca Urgell de “Sobre el pasado de la lengua vasca” (“Euskararen iraganaz”) muestra novedades y da para varios “Gorrotxategi (2025)”.

Creo que hay varias formas correctas para delimitar los espacios en el pasado. Una es la de utilizar los accidentes geográficos, Garona, Ebro, Pirineos, península Ibérica …

Otra sería introduciendo el adjetivo “actual”: en la actual Navarra…..

Y una última sería explicando asépticamente los espacios políticos actuales a los que uno se quiere referir, como lo hace Iñigo Olalde en este último trabajo: “ Vasconia (fig. 4), región histórica que comprendería la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y las regiones de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.”

Por cierto, este trabajo de Iñigo, al igual que las conclusiones de Joaquín, me han parecido muy importantes y novedosas. Se puede decir que esta nueva técnica de secuenciación de ADN en poblaciones del pasado de la actual Euskal Herria van a aportar importantes informaciones sobre los temas que se tratan en este blog, a falta de realizar más análisis de ADN antiguo en más lugares de Vasconia y a lo largo de diferentes espacios de tiempo, especialmente en la época tardoantigua.

Muy de acuerdo en todo esto que comentas, Eneko. Yo también espero mucho de los nuevos análisis de ADN antiguo, sobre todo para el periodo tardoantiguo.

Respecto al perfil geográfico con el que queremos representar «nuestro» territorio en la Antigüedad, recuerdo el comentario de mi gran amigo Mikel Unzueta cuando vio la cartelería que la Diputación Foral de Vizcaya colocó en el centro de interpretación del oppidum de Arrola (Arrolagune), en Arratzu: «he insistido mucho en que lo describan como un poblado de la Edad de Hierro en el Cantábrico oriental. No me esperaba que fueran a utilizar ese contorno para representarlo». A esto siguió una animada conversación sobre los matices que diferencian el «Cantábrico oriental» del «Pirineo occidental», desde el punto de vista de la Prehistoria.

Me iba a agarrar los machos y no iba a responder nada vistas las lógicas respuestas de los participantes. Unas más sinuosas, otras más directas, pero todas acertadas y razonables. Hasta que aparece otra respuesta intentando justificar el enunciado del hilo.

Todas las respuestas excepto la de esa persona (qué raro…) van por el mismo camino: la enmienda a la enésima cuestión obsesiva de Joseba con sus denominaciones y usos de terminología relacionada sólo y únicamente con lo vasco.

Creo que nadie se escandalizaría si en un libreto cultural divulgativo editado por la mancomunidad, por ejemplo, de Uribe Kosta, se hablase de los pueblos, tribus o gentes que poblaron dicha mancomunidad, citando el nombre moderno “Uribe Kosta”. Pero estoy segurísimo de que no ocurriría nunca si quien lo publica fuera la mancomunidad de la Tierra de Campos en Castilla y León.

Por otra parte, la RAE, si es que esta institución tiene para ellos alguna autoridad a la hora de ayudar a las personas en el buen y correcto uso del idioma castellano dice:

“Tribu:

1. Cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos. Las doce tribus de Israel.

Sin.:

o clan, pueblo, etnia.

2. f. Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres.

Sin.:

o clan, pueblo, etnia.

3. f. coloq. Grupo de individuos con alguna característica común, especialmente las pandillas juveniles violentas. Las tribus urbanas.

Sin.:

o pandilla, cuadrilla, banda2.

4. f. Biol. Cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen muchas familias y que, a su vez, se subdividen en géneros.

Pero bueno, algunos llevan dentro el monstruo que buscan en otros.

Puesto que en la historiografía actual la conceptuación no va tanto de “tribus” como de “etnias”, rememoraré aquí y ahora -por si pudiere resultar de provecho para los lectores y porque ya la he manejado en entradas precedentes de este mismo blog- lo sustancial de mi posición científica respecto del contenido de este último vocablo y de su proyección histórica.

La noción de etnia hace referencia siempre en nuestros estudios a una formación social muy precisa, configurada por los individuos que la integraban con la finalidad de garantizarse la supervivencia, profusamente zarandeada en el decurso del tiempo por un variado elenco de dinámicas diferentes, tanto de genética interna como externa, y dotada de un andamiaje constitutivo en todo similar a un sistema, del que formaban parte -entre otros factores- una modalidad productiva, un aparataje social, un cuerpo institucional, un nombre propio, una lengua, un mito de origen, una historia y una cultura compartida, una asociación con un territorio específico y un sentido de solidaridad colectiva.

Dado que la trayectoria de los euskaldunes trasluce -según nos parece- todos y cada uno de los marcadores étnicos que acabamos de individualizar, consignamos a tales gentes dicha noción para dar cuenta histórica de los casi cuatro mil años que median entre las centurias finales del IV milenio a. C. y las centrales del I milenio d. C.

Según nuestra manera de ver las cosas, el desenvolvimiento de la “etnia euskaldún” durante un período tan extenso y en un escenario tan complejo como el cispirenaico dio visibilidad a tres proyecciones parcialmente diferentes de su personalidad histórica, susceptibles de consideración como otras tantas modalidades adaptativas: la “etnia germinal” (finales del IV/comienzos del II milenio a. C.), la “etnia aborigen” (comienzos del II milenio a. C./ cambio de era) y la “etnia colonial” (cambio de era/mediados del I milenio d. C.).

La vigencia histórica de la “etnia germinal” recubre la generalidad del Calcolítico -3.200/1.800 a. C.- y conceptúa el producto resultante de la adaptación de los iberos neolíticos a las condiciones de supervivencia del espinazo pirenaico occidental: una agrupación basada en una economía extensiva de dominancia ganadera pura -es decir, en régimen de nomadeo-, estructurada internamente en linajes agroganaderos y dotada de una lengua propia: el euskara. Como el resto, dicha lengua no era otra cosa que el resultado de la modulación que experimentó durante milenios en la alta sierra por incidencia del régimen pastoril la lengua ibera importada a los espacios encuadrados por el Garona y el Ebro hacia el 5.500 a. C.

La noción de “etnia aborigen” se extiende a las Edades del Bronce (1.800/750 a. C.) y del Hierro (750/cambio de era) y da cuenta eficiente de las tres grandes secuencias evolutivas que experimentó la trayectoria de los euskaldunes durante los dos milenios anteriores al cambio de era: la fase de expansión (1800/1.300 a. C.), la fase de regresión (1.300/ 350 a. C.) y la fase de readaptación (350 a. C./cambio de era).

• El “período de pujanza” coincide con una parte sustancial -1.800/1.300 a. C.- de la denominada Edad del Bronce y se caracteriza no solo por la consistencia interna que alcanzó el régimen euskaldún por esas fechas sino también por las alianzas que concertó con los iberos cantabrienses para mejorar las condiciones de supervivencia y por los desalojos de excedentes humanos que promovió mediante trashumancias sin retorno hacia las Tierras Altas de Soria, el Pirineo central y las tierras medias del valle del Ebro, dando pie a “euskaldunizaciones tempranas”. En ese período, la etnia euskaldún evolucionó del nomadeo a la trashumancia y ha dejado huella imperecedera de su quehacer -junto con la euskaldunización de tierras lejanas- a través del ingente patrimonio megalítico de primera generación (dólmenes, túmulos y menhires) que promovió para expresar por vía arquitectónico-escultórica la plenitud del régimen de “propiedad comunal” en el seno del modo de supervivencia pastoril.

• El “período de contracción” coincide con el Bronce Final (1.300/750 a. C.) y la Iª Edad del Hierro (750/350 a. C.) y denota el derrumbamiento del edificio levantado en el período anterior como resultado de la convergencia de dos dinámicas adversas muy concretas: una externa y otra interna. La primera representada por los indoeuropeos, que cerraron el paso a los euskaldunes por occidente (reciclaje de los várdulos), por el sur (asentamiento de los berones) y por el nordeste (implantación de los galos al otro lado de la línea de cumbres) La segunda representada por el potente desarrollo cerealícola que experimentaron por propia evolución interna los llanos cantabrienses, circunstancia que cambió radicalmente sus prioridades y afectó negativamente a las relaciones con los montañeses y, entre otras, a las trashumancias estacionales concertadas con los pastores euskaldunes.

• El “período de reacomodación” coincide con la IIª Edad del Hierro (350/cambio de era) e identifica el coriáceo esfuerzo realizado por los nativos en los estrictos límites de su inmemorial hogar cispirenaico con la finalidad de paliar las implicaciones negativas de la fase precedente. Consistió prioritariamente en un consciente repliegue intramontano y en una readaptación sin concesiones a las potencialidades del mismo, prioritariamente el reajuste de la actividad pastoril a modelos de trasterminancia vallejera. A este período corresponden dinámicas muy variadas, entre otras, la evolución hacia formas avanzadas de organización de la supervivencia, la proliferación controlada de megalitos de segunda generación o cromlechs y el contacto inicial con Roma, una potencia colonial obsesionada con controlar de punta a punta la gran barrera pirenaica para oponer al avance de Cartago hacía la capital del Tíber un sistema de “defesa adelantada” o “defensa en profundidad”. En los prolegómenos de la caracterización de este período nos encontrábamos al cerrarse la entrada inmediatamente anterior a esta.

Cuando entró en contacto con Roma en las primeras décadas del siglo II a. C., la “etnia euskaldún” no era ya lo que había sido en los buenos viejos tiempos de su debut como “etnia aborigen” (1.800/1.300 a. C.). Desconectada por interposición de los indoeuropeos de los espacios que ella misma había vivificado mediante “euskaldunizaciones tempranas”, había perdido también para entonces las relaciones con los iberos cantabrienses -tan importantes para garantizarse las trashumancias, para anudar relaciones de apoyo mutuo y para acoger benévolamente los excedentes que generaba el desarrollo demográfico- y se había visto obligada a replegarse sobre sus primigenias bases montanas.

No era ya, desde luego, la potencia ganadera de elevado rango que había sido en el “período de pujanza”, con cientos de miles de animales a gestionar -tanto bovinos, como ovinos y porcinos-, pero sí era todavía una potencia ganadera a escala pirenaica, con decenas de miles de animales encuadrados en los valles navarros que miraban al Ebro y al Cantábrico, dotada de todos aquellos marcadores que la caracterizaban como colectividad organizada: una modalidad productiva, un aparataje social, un cuerpo institucional, un nombre propio, una lengua, un mito de origen, una historia y una cultura compartida, una asociación con un territorio específico y un sentido de solidaridad colectiva.

Mientras muchos de los que la habitan actualmente mantienen serias dudas sobre lo que fue dicha tierra en el pasado, los romanos, sin embargo, supieron apreciarla por lo que valía y por la utilidad que podía reportarles si conectaban apaciblemente con ella. Lógicamente, la “etnia euskaldún” también supo percibir lo que valía Roma como potencia militar -de hecho, pudo ver en directo cómo sometió en un santiamén a los convecinos iacetanos- e intuir lo que cabía obtener de ella en contrapartida.

Sabemos con seguridad que no guerrearon, sospechamos vehementemente que pactaron y -en cualquier caso- tenemos la absoluta convicción de que acomodaron sus intereses. Aunque dispersos por numerosos valles, los euskaldunes tuvieron que presentarse ante Roma como una etnia dotada de personalidad propia, puesto que lo que entre ellas se ventilaba afectaba a la generalidad: de un lado, la no oposición a la interconexión del valle del Ebro con el Océano Atlántico y el control de los pasos pirenaicos, que demandaba Roma, y, de otro lado, el reconocimiento de su identidad pastoril y la recuperación del viejo margen de maniobra en los espacios cantabrienses, que reclamaba la colectividad euskaldún. Tan eficientemente se desarrollaron los contactos que los romanos acoplaron al conjunto negociado el inmemorial espacio iacetano. Es precisamente a este precipitado histórico a lo que nosotros llamamos “etnia colonial” (cambio de era/mediados del I milenio d. C.)

Tradicionalmente se ha establecido la frontera de la península en la cordillera pirenaica, si bien el istmo se encuentra situado en la línea recta que une el punto central de los golfos de Vizcaya y León —entre las respectivas costas de las ciudades de Bayona y Narbona—, quedando por tanto comprendida una franja de territorio francés al sur del istmo.

Con Roma a las puertas, la “etnia euskaldún” tenía una densa e intensa historia que contar, pero también un futuro que forjar. Podía alardear de que hasta ese crítico momento había recorrido exitosamente con sus solas fuerzas una apasionante etapa de orígenes (3200-1800 a. C.), una intensa Edad de Oro (1800 -450 a. C.) y una consistente fase de reacomodación interna (450-cambio de era).

En el decurso de la primera construyó su personalidad histórica, durante la segunda demostró gestionar con sabiduría el desarrollo demográfico mediante puntuadas “euskaldunizaciones tempranas” en tierras remotas y en los momentos sombríos había sido capaz de encontrar soluciones para contener la regresión.

La continuidad de su incombustible lengua vernácula validaba punto por punto el orgullo que le reportaba el pasado: de notoria raigambre pastoril en la fase de despegue, se expandió por vía pastoril hacia tierras lejanas en los buenos viejos tiempos y se mantuvo impolutamente pastoril en las anfractuosidades originarias cuando comenzaron a aparecer nubarrones.

Los euskaldunes no tuvieron, sin embargo, otra opción que forjar su inmediato futuro en connivencia con Roma y lo hicieron por vía de concertación, es decir, cediendo capacidades pero reteniendo derechos. A cambio de olvidarse para siempre de sus remotas colonizaciones lingüísticas -las “euskaldunizaciones tempranas” de las Tierras Altas de Soria, del Pirineo central y de las tierras medias del Ebro- y de facilitar a los romanos el pacífico acceso por su territorio a los corredores que conectaban Iberia con la Gallia a través de la gran barrera montana -base de una futura geoestrategia de altos vuelos, que implicaba tanto la definición del papel que iba a jugar la Cordillera Pirenaica como la materialización de la conquista de Aquitania-, el factor indígena de la “etnia colonial” tantas veces citada conservaría no solo su personalidad cispirenaica, pastoril y euskaldún sino un acceso garantizado a los pastizales y campos de cereal arrebatados por Marco Porcio Catón a los iacetanos y la promesa de un futuro contacto con los llaneros cantabrienses una vez que Roma consiguiera someter a los celtíberos que habían llegado al valle del Ebro en los últimos tiempos.

La parte euskaldún de la “etnia colonia” quedaba obligada -eso sí- a reconocer la primacía de Roma y a pagar impuestos una vez al año mediante la entrega de animales y la transferencia de una cierta fracción de la “iuventus” excedentaria, circunstancia que tenía tres ventajas para los nativos: excluía la presencia de funcionarios el resto del año -hecho que limitaba las posibilidades de una rápida romanización-, reducía significativamente el mercadeo de productos, vía mortal para la inoculación del latín, y la liberaba de tener que gestionar el tradicional superávit demográfico, que encontraba una descarga limpia y rápida en los ejércitos romanos.

Si a todo ello añadimos que la autorización de la creación de vías interiores y de sus connaturales “mansiones” intermontanas estaba escrupulosamente encaminada a no interferir la actividad pastoril -la vía «Pompelo/Oiasso/Lapurdum» transitaba por antiquísimos caminos indígenas y la vía «Ab Asturica Burdigalam» fue trazada por un corredor que no estaba catalogado como reserva pastoril- y que a la vertiente cismontana euskaldún le interesaba muy mucho por su organización vallejera una conexión pacífica con los euskoparlante de la vertiente trasmontana para poder concurrir sin temor al aprovechamiento de los pastizales de altura, podemos preguntarnos con cierto gracejo: ¿quién ganó en el trapicheo, David o Goliat?

En realidad, fue un buen negocio para las dos partes. Y lo demuestra el hecho fehaciente de que ninguna de ellas se decidiera a denunciar el acuerdo en el t medio milenio siguiente. Desde luego no perjudicó significativamente a los euskaldunes, pues, cuando el estado universal romano entró en quiebra y se escurrió de la historia, los montañeses se mantenían en pie, afincados en el mismo escenario y hablando su lengua de siempre. Tales fueron las principales virtualidades de la “etnia colonial”.

Cantaber, hace tiempo que tengo pendiente hacer una valoración de tu propuesta, tan elaborada y argumentada. Me interesan mucho tus tres fases etnogenéticas acerca de la «trayectoria de los euskaldunes». En concreto la fase germinal como resultado de «adaptación de los iberos neolíticos a las condiciones de supervivencia del espinazo pirenaico occidental» en el Calcolítico -3.200/1.800 a. C. ¿Podrías dar alguna pista sobre el tipo de evidencias (¿arqueológicas, etnográficas, lingüísticas?) en las que te basas?

Para valorar mi propuesta explicativa en general y la concerniente a la “etnia germinal” en particular, es preciso tener en cuenta algunas premisas: concibo la historia como la ciencia de la supervivencia humana, utilizo el método hipotético-deductivo y empleo como teoría general el materialismo histórico ajustado a la percepción de que la condición humana es una entidad lastrada de origen por cuatro vulnerabilidades amenazadoras: la necesidad de alimentarse, la exigencia de reproducirse, la obligación de encontrar defensa física y la urgencia de dotarse de amparo anímico. Para combatir dichas vulnerabilidades, los propios humanos han creado -con mayor o menor éxito- mecanismos correctores: los modos de producción. Con este bagaje teórico-metodológico a cuestas, no cabe ni tan siquiera atisbar la posibilidad de que “mis” euskaldunes hayan podido encontrarse alguna vez desorganizados, lo ponga en duda el posmodernismo historiográfico o su porquero.

Para explicar el devenir de la “etnia germinal” me he remontado desde un pasado lejano hacia un pasado remoto. En concreto, desde mediados del Calcolítico -momento en que el entorno pirenaico occidental se encontraba diferenciado en dos paisajes socioeconómicos excluyentes entre sí: el pastoralismo de los altos, denotado por los megalitos, y el agrarismo de los bajos, denotado por los últimos campos de hoyos y por los primeros castros- hasta mediados del sexto milenio antes de Cristo, cuando comenzó la neolitización, proceso de origen foráneo.

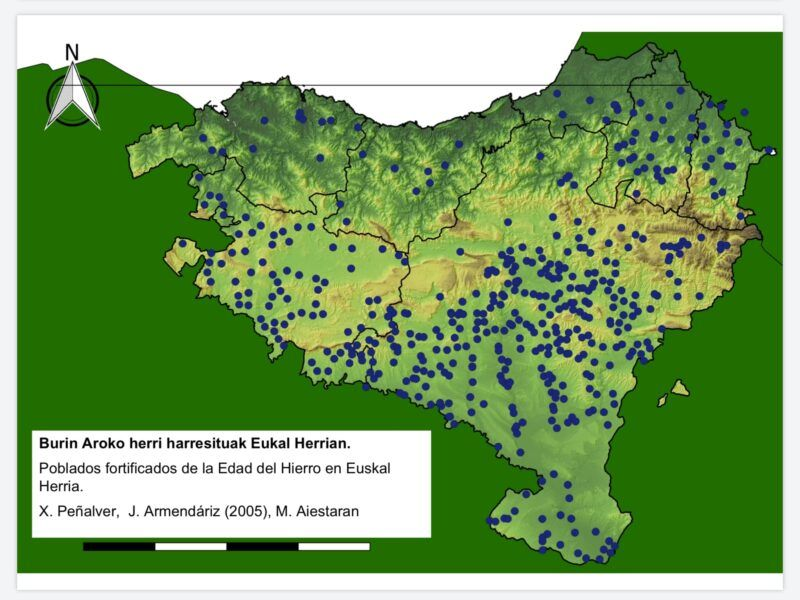

Para una aproximación rápida a la compleja problemática del punto de partida basta con leer a Gaska y a Olalde y para tener una cierta idea del término de llegada es suficiente con tener a mano los mapas elaborados por Peñalver y colegas sobre los megalitos y los castros, cuyas representaciones plásticas poseen la singularidad de yuxtaponerse sin interferirse mutuamente.

Entre ambos extremos históricos, he tratado de explicar por qué la neolitización desembocó en dos paisajes sociales tan distintos. Y he construido un relato que se sustenta en conocimientos, evidencias, dudas y disquisiciones ecogeográficas, medioambientales, arqueológicas, etnográficas, bibliográficas, comportamentales, paleolingüísticas, etc., etc. Nada distinto a lo que otros han hecho para conocer la evolución de los colectivos humanos de los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes, el Cáucaso, etc., etc.

A la deriva entre ambos extremos y a la trama organizativa creada por los pirenaicos occidentales durante la misma para combatir sus vulnerabilidades y conseguir sobrevivir es a lo que denomino “etnia germinal”. Como es habitual en historiografía para épocas tan remotas tiene tanto de hipótesis como de fundamentación empírica.

Muchas gracias, Cantaber. Parece de sentido común. Mi inconveniente es que tengo la corazonada de que no se puede hablar de euskera hasta el contacto con Roma, hasta la génesis de la etnia colonial. Antes de eso yo solo veo íberos (incluidos los andosinos, que son los más paleovascos de todos para Mikel). Pero es un tema que he traído a colación en otras ocasiones y que tengo sin elaborar. ¡Un fuerte abrazo!

Coincido contigo, Joseba, lo que Ferrer viene a definir como continuo dialectal vascoaquitano.

Cuando Untermann analiza la franja pirenaica desde el Mediterráneo al Atlántico, en mi opinión, viene a reconocer el continuo dialectal.

Podemos afirmar que por esta zona del Pirineo hay algo que evolucionando subsiste a la romanizacion, manteniendo a pesar del influjo latino, mucho de su caracter preindoeuropeo. Parece que está ese algo más vinculado a lo iberico que a lo celta, y deja rastros de su recorrido evolutivo tanto al norte como al sur, a modo de Guadiana, desde la llegada al Ebro de los romanos. A la fase ultima de todo eso le llamamos euskera y a finales del VI ocupa una extensión considerable tanto al norte como al sur de la cadena. Tuvo un exito evolutivo y existencial notable

He preguntado a DeepSeek sobre la tribus vascas, y esto es lo que ha respondido:

Okay, the user asked about «tribus vascas.» First, I need to make sure I understand the term. «Tribus» is Latin for «tribes,» and «vascas» refers to the Basque people. So they’re asking about the Basque tribes.

I should start by recalling what I know about the Basque Country. The Basque people have a unique language, Euskara, which isn’t Indo-European. They’re in the Pyrenees between Spain and France. Historically, they’ve been there for a long time, even before Roman times.

Now, the term «tribes» might be a bit misleading here. The Basque society wasn’t exactly organized into tribes in the traditional sense. They had different groups or clans, maybe. I should check if there were specific tribes mentioned in historical records.

I remember that during the Roman era, the Basque region wasn’t fully conquered. The Romans mentioned some groups like the Vascones, which is where the name Basque comes from. Were there other groups too? Maybe the Varduli, Caristii, and Autrigones. These might be considered the ancient tribes that made up the Basque people.

I need to verify if these tribes are indeed part of the Basque heritage. Some sources might say that these groups were pre-Roman and occupied areas that are now part of the Basque Country. The Vascones are the most well-known, but the others might have been neighboring tribes that later merged into the Basque identity.

Also, the social structure: they were probably organized into small communities, maybe based on family clans. Their society was likely egalitarian, with a focus on agriculture and herding. The Basque fueros, or charters, came later in the medieval period, showing their distinct legal traditions.

I should mention their resistance to external rule, like against the Romans, Visigoths, and later the Franks. This contributed to their strong sense of identity. The Basque language’s survival is a key point here, as it’s isolate and ancient.

Maybe also touch on modern times, how the Basque Autonomous Community and Navarre are the current political divisions, and the cultural aspects like festivals, sports (pelota), and their unique traditions.

Wait, I need to make sure the information about the tribes is accurate. Some sources might group the Vascones, Varduli, Caristii, and Autrigones as the main tribes. But there’s debate among historians about the exact boundaries and relationships between these groups. I should note that there’s some uncertainty and that they are considered part of the ancestors of modern Basques.

Also, mention that the term «tribe» is used here in a historical context, not implying a primitive society. The Basques had complex social structures even in ancient times.

Summarizing, the answer should outline the historical tribes, their territories, social organization, Roman interactions, and the continuity into modern Basque culture. Keep it clear and structured, maybe with headings for each section if possible, but since the user wants it in a single paragraph, make sure it’s concise but covers all key points.

Las tribus vascas se refieren a los grupos indígenas que habitaron la región del País Vasco y áreas circundantes en la antigüedad, antes y durante la época romana. Los principales pueblos mencionados en fuentes históricas son:

Vascones: Considerados los antepasados directos de los vascos modernos, habitaban en lo que hoy es Navarra y parte de Aragón. Su nombre derivó en el término «vasco».

Várdulos y Caristios: Ubicados en zonas correspondientes a las actuales Guipúzcoa y Vizcaya (España).

Autrigones: Situados al oeste, en áreas de Burgos y Álava.

Estos grupos mantenían una organización social basada en clanes familiares, con una economía agropecuaria y una estructura política descentralizada. Su resistencia a la dominación romana (siglos II a.C.-I d.C.) fue notable, aunque finalmente coexistieron con Roma, preservando su lengua, el euskera, y sus tradiciones.

Tras la caída del Imperio Romano, resistieron invasiones visigodas y francas, consolidando una identidad cultural única. En la Edad Media, surgieron instituciones como los fueros, que reflejaban su autonomía jurídica.

Hoy, su legado perdura en el Euskal Herria (País Vasco histórico), dividido entre la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra (España) y el País Vasco Francés. Aspectos como la lengua vasca, deportes tradicionales (como la pelota), y festividades (como el Aste Nagusia) evidencian una continuidad cultural milenaria.

He repreguntado a DeepSeek lo siguiente:

Pero, los várdulos, caristios y autrigones eran indoeuropeo (céticos), sin embargo, el euskera es una lengua preindoeuropea. Luego, no pueden ser tribus vascas várdulos, caristios y autrigones, puesto que son de origen cético tal como reflejan la onomástica, teonimia y toponimia de esta áreas geográficas de época prerromana y romana.

DeepSeek me ha respondido:

Tienes razón en señalar que existe un debate académico sobre la filiación étnica y lingüística de los várdulos, caristios y autrigones, y que la evidencia onomástica, teonímica y toponímica sugiere que estos grupos podrían haber tenido un origen indoeuropeo (posiblemente celta) en lugar de estar directamente relacionados con los vascones, cuyo idioma, el euskera, es considerado una lengua preindoeuropea.

Contexto histórico y lingüístico:

Vascones:

Eran un pueblo claramente diferenciado, con una lengua no indoeuropea (el antecesor del euskera moderno).

Habitaban principalmente en lo que hoy es Navarra y parte de Aragón.

Su resistencia a la romanización fue notable, y conservaron su lengua y cultura.

Várdulos, Caristios y Autrigones:

Estos grupos ocupaban territorios en las actuales Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y zonas de Burgos.

La onomástica y toponimia de estas áreas sugieren influencias indoeuropeas, posiblemente celtas. Por ejemplo:

Nombres de divinidades como Lug (dios celta) aparecen en inscripciones.

Topónimos con sufijos indoeuropeos, como -briga (ciudad fortificada en celta).

Esto ha llevado a muchos investigadores a proponer que estos grupos eran de origen celta o, al menos, estaban fuertemente celtizados.

¿Por qué se les asocia con los vascos?

La asociación de várdulos, caristios y autrigones con las «tribus vascas» proviene de fuentes históricas y geográficas posteriores, especialmente de la Edad Media, cuando estos territorios se integraron en el ámbito cultural y político del Euskal Herria (País Vasco histórico). Sin embargo, esta asociación no implica necesariamente una continuidad étnica o lingüística directa.

Hipótesis sobre su relación con los vascones:

Sustitución lingüística: Es posible que los várdulos, caristios y autrigones fueran pueblos celtas que, tras la romanización y las migraciones posteriores, adoptaron la lengua de los vascones (el euskera) debido a su influencia cultural o política.

Coexistencia y mezcla: Estos grupos podrían haber coexistido con los vascones, produciendo una mezcla cultural y lingüística a lo largo del tiempo.

Errores en la identificación: Las fuentes romanas y medievales podrían haber simplificado la diversidad étnica de la región, agrupando a estos pueblos bajo una misma denominación.

Conclusión:

Los várdulos, caristios y autrigones probablemente no eran «vascos» en el sentido étnico o lingüístico original, ya que su origen parece ser indoeuropeo (posiblemente celta). Sin embargo, con el tiempo, sus territorios se integraron en el ámbito cultural vasco, lo que ha llevado a una asociación histórica posterior. Este es un tema complejo y aún debatido entre historiadores y lingüistas.

Parece que DeepSeek aprende sobre la marcha si se le ayuda un poco.

Vuelvo a repreguntar a DeepSeek lo siguiente:

Pero, los vascones fueron los primeros en ser romanizados, no opusieron resistencia a los romanos, sino que se aliaron con ellos contra los celtíberos.

Su extensa respuesta empieza diciendo:

Tienes toda la razón…

[y se extiende en la explicación de por qué tengo razón]

La relación entre los vascones y Roma

Alianza con Roma:

Los vascones, ubicados en lo que hoy es Navarra y parte de Aragón, no fueron un pueblo beligerante hacia Roma. Al contrario, vieron en los romanos un aliado estratégico contra sus enemigos, como los celtíberos y otros pueblos vecinos.

Esta alianza se consolidó durante las Guerras Celtibéricas (siglo II a.C.), cuando los vascones apoyaron a Roma en su campaña contra Numancia y otros focos de resistencia celtíbera.

Romanización temprana:

Debido a su colaboración, los vascones fueron uno de los primeros pueblos del norte de la Península Ibérica en ser romanizados. Esto contrasta con otros grupos, como los cántabros y astures, que resistieron ferozmente a Roma hasta finales del siglo I a.C. (Guerras Cántabras, 29-19 a.C.).

La romanización de los vascones incluyó la adopción de instituciones, costumbres y elementos culturales romanos, aunque mantuvieron su lengua (el antecesor del euskera) y algunas tradiciones propias.

Evidencia histórica:

Las fuentes romanas, como Estrabón, mencionan a los vascones como un pueblo pacífico y aliado de Roma.

La ciudad de Pompaelo (actual Pamplona) fue fundada por Pompeyo en el 75 a.C. como un enclave romano en territorio vascón, lo que refleja la estrecha relación entre ambos.

¿Por qué se habla de resistencia vasca?

La idea de que los vascones resistieron a Roma es un mito posterior, posiblemente influido por la imagen de los vascos como un pueblo indómito y aislado. Sin embargo, esta narrativa no se ajusta a la realidad histórica:

Los vascones no fueron un pueblo beligerante hacia Roma, sino colaboradores.

La resistencia vasca a la dominación externa es más evidente en épocas posteriores, como durante las invasiones visigodas o francas en la Alta Edad Media.

Vascones vs. otros pueblos del norte

Mientras los vascones se aliaron con Roma, otros pueblos del norte de la Península Ibérica, como los cántabros, astures y galaicos, sí opusieron una resistencia feroz. Estas diferencias se deben a:

Factores geográficos: Los vascones ocupaban un territorio más accesible y estratégico para Roma, lo que facilitó la alianza.

Enemigos comunes: Los vascones vieron en Roma un aliado útil contra los celtíberos y otros pueblos hostiles.

Intereses económicos: La romanización permitió a los vascones integrarse en las redes comerciales y políticas del Imperio Romano.

Conclusión

Los vascones no solo no resistieron a Roma, sino que fueron aliados clave en la conquista de la Península Ibérica. Su temprana romanización y colaboración con los romanos contrasta con la resistencia de otros pueblos del norte. Este hecho histórico desmiente el mito de los vascones como un pueblo aislado y resistente desde la antigüedad, aunque su lengua y cultura lograron sobrevivir a lo largo de los siglos.

Vuelvo a repreguntar:

Pero, en el territorio de los vascones se hablarían cuatro lenguas distintas, céltico, celtibérico, vascónico e ibérico, ni siquiera el vascónico está nada claro de que sea el antecesor del euskera.

Respuesta:

Okay, the user is pointing out that in the territory of the Vascones, four different languages were spoken: Celtic, Celtiberian, Vasconic, and Iberian. They also mention that it’s not clear if Vasconic is the direct ancestor of Basque. Let me unpack this.

First, I need to recall what I know about the languages in ancient Iberia. The Vascones were a pre-Roman tribe, and their language is often considered the precursor to modern Basque. But the user is correct that the linguistic landscape was more complex. Other languages like Celtic, Celtiberian, and Iberian were present too. Iberian was a non-Indo-European language, possibly related to Basque, but that’s debated.

The user is challenging the assumption that Vasconic directly led to Basque. I should check the current academic consensus. From what I remember, there’s evidence that the Vascones spoke a form of Old Basque, but the exact relationship is unclear due to scarce inscriptions. The toponyms and anthroponyms from the region do show similarities with Basque, but there’s also influence from Celtic and Iberian languages.

So, the key points to address are: the multilingual environment of the Vascones, the evidence for Vasconic as the ancestor of Basque, and the possible reasons for the confusion. I should also mention the limitations of the available evidence, like the lack of extensive written records.

I need to structure the response to acknowledge the user’s accurate observation, explain the complexity of the linguistic situation, discuss the evidence for and against Vasconic as the precursor, and highlight the ongoing debates in the field. Maybe also touch on how later historical events, like Roman influence, might have affected language evolution in the region.

Wait, the user mentioned four languages. Let me make sure I have them right: Celtic (likely referring to Gallaecian or another Celtic language), Celtiberian (a Celtic language with Iberian influences), Iberian (a non-Indo-European language), and Vasconic. The presence of these languages indicates a multilingual society, which complicates tracing the direct lineage of Basque.

I should clarify that Vasconic is a term used by scholars to refer to the language of the Vascones, which is hypothesized to be related to Basque. However, due to limited evidence, this is not definitively proven. The user is right to question this assumption. The toponymic evidence, like place names ending in «-oz» or «-itz» in Navarre, is often cited as Vasconic, but these could have other origins.

Moreover, the influence of Iberian and Celtic languages in the area might have led to borrowings or convergence, making it harder to isolate Vasconic features. The survival of Basque despite Romanization could be due to the region’s rugged geography, allowing for linguistic preservation.

In conclusion, the response should validate the user’s point, explain the complexities, discuss the evidence without overstating it, and mention the academic debates. It’s important to show that while there’s a traditional view linking Vasconic to Basque, the reality is nuanced and not fully settled.

Tienes razón en subrayar la complejidad lingüística de la zona ocupada por los vascones y en señalar que la relación entre el vascónico (la lengua de los vascones antiguos) y el euskera moderno no está exenta de debates académicos. Vamos a desglosar este tema con detalle:

El mosaico lingüístico prerromano en el territorio vascón

En efecto, en la zona asociada a los vascones (actual Navarra y áreas limítrofes) coexistieron varias lenguas en la antigüedad, lo que refleja un panorama multicultural:

Lenguas celtas:

Céltico (variante no celtibérica): Hablado en zonas del norte peninsular, con influencia en topónimos como Segia (Ejea de los Caballeros) o Cara (actual Santacara).

Celtibérico: Aunque su núcleo estaba en el valle del Ebro y el sistema Ibérico, su influencia llegó a áreas cercanas a los vascones.

Ibérico:

Lengua no indoeuropea hablada en el este y sureste peninsular, con presencia en zonas como la actual Zaragoza. Su relación con el euskera es controvertida: algunos lingüistas proponen un sustrato común, pero no hay consenso.

Vascónico:

Lengua de los vascones prerromanos. Su conexión con el euskera se basa en:

Topónimos: Nombres como Iruña (derivado de iri, «ciudad» en euskera) o Andelos (posiblemente relacionado con ando, «colina»).

Antropónimos: Nombres personales como Enneco (equivalente al euskera Iñigo) en inscripciones romanas.

Préstamos latinos: Palabras latinas adoptadas en euskera (p. ej., errota, «molino», del latín rota) sugieren un contacto temprano con el latín a través de los vascones.

¿Es el vascónico el antepasado directo del euskera?

La vinculación entre el vascónico y el euskera no es lineal ni está exenta de interrogantes:

Falta de testimonios escritos:

No hay textos extensos en vascónico, solo nombres propios y topónimos registrados en fuentes romanas. Esto dificulta reconstruir su gramática o vocabulario.

Hipótesis alternativas:

Algunos investigadores, como Joaquín Gorrochategui, sugieren que el vascónico podría ser una lengua hermana del protoeuskera, no su antepasado directo.

Otros proponen que el euskera moderno proviene de una lengua emparentada, pero no idéntica, hablada en zonas pirenaicas no controladas por los vascones.

Influencia de sustratos anteriores:

El euskera podría haber absorbido elementos de lenguas aún más antiguas (p. ej., el aquitano, hablado en el suroeste de la Galia), lo que complica su genealogía.

Claves para entender la supervivencia del euskera

Aunque el territorio vascón fue romanizado, el euskera sobrevivió gracias a:

Geografía montañosa: Las zonas más aisladas (como los valles pirenaicos) actuaron como refugios lingüísticos.

Bilingüismo funcional: Los vascones adoptaron el latín para fines administrativos, pero mantuvieron su lengua en ámbitos rurales y familiares.

Continuidad cultural: Mitos, tradiciones y sistemas de organización social (como el derecho consuetudinario) preservaron la identidad vasca.

La paradoja vascona: romanización vs. resistencia lingüística

Aunque los vascones colaboraron con Roma, su lengua no desapareció, a diferencia de lo ocurrido con el celtibérico o el íbero. Esto se explica por:

Baja densidad de población romana: La región no tuvo grandes asentamientos romanos fuera de ciudades como Pompaelo (Pamplona).

Sincretismo cultural: Los vascones integraron elementos romanos sin abandonar su idioma, similar a lo ocurrido con el griego en el Imperio Romano de Oriente.

Conclusiones

El término «vascónico» se usa para referirse a la lengua de los vascones antiguos, pero su relación exacta con el euskera sigue siendo objeto de estudio.

La coexistencia de múltiples lenguas (celtas, ibéricas, vascónicas) en la región sugiere un escenario de multilingüismo y contacto cultural, no de homogeneidad étnica.

Aunque el euskera no desciende directamente del celtibérico o el íbero, su supervivencia única entre las lenguas prerromanas sigue siendo un enigma histórico y lingüístico.

En resumen, la historia lingüística de los vascones es un rompecabezas fascinante, donde las piezas (topónimos, préstamos léxicos, inscripciones) aún no encajan del todo. Como bien señalas, simplificar este proceso como una continuidad lineal sería un error.

Palabrería con el input que le metas. La gente está que no mea con la IA, pero la inteligencia es, literalmente, leer entre líneas. Como dice Borges al final de «Funes el memorioso»: «Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos». Sustituyes Funes por AI y obtienes una descripción de todos esos párrafos.

Pregúntale: ¿cómo se llamaban los inhumados en Aldaieta?

Nueva repregunta:

Pero, desde el sigo II d. C. deja de haber evidencias vascónicas en el territorio de los vascones, lo que parece indicar que el vascónico también despareció como lengua del mismo modo que ibérico, celtibérico y céltico.

Respuesta:

Tienes un punto muy importante aquí: la desaparición de las evidencias vascónicas a partir del siglo II d.C. es un hecho que ha llevado a muchos investigadores a cuestionar la continuidad lingüística entre el vascónico (la lengua de los vascones antiguos) y el euskera moderno. Este fenómeno plantea un enigma histórico y lingüístico que aún no está completamente resuelto. Vamos a analizarlo en detalle.

El silencio de las fuentes: ¿Desaparición del vascónico?

A partir del siglo II d.C., las fuentes históricas y arqueológicas dejan de mencionar a los vascones como un grupo diferenciado, y las evidencias lingüísticas (topónimos, antropónimos, inscripciones) asociadas a su lengua desaparecen. Esto ha llevado a varias hipótesis:

Romanización completa:

Los vascones pudieron haber adoptado el latín como lengua principal, abandonando gradualmente el vascónico. Esto explicaría la falta de testimonios escritos en esa lengua.

Sin embargo, esto no explica por qué el euskera sobrevivió en áreas cercanas (como Aquitania o los Pirineos occidentales) mientras desaparecía en el núcleo del territorio vascón.

Cambio cultural y político:

La integración de los vascones en el sistema administrativo romano pudo haber diluido su identidad cultural y lingüística, especialmente en las ciudades y zonas más romanizadas.

En las áreas rurales y montañosas, es posible que el vascónico se mantuviera como lengua oral, aunque sin dejar rastro escrito.

Migraciones y desplazamientos:

Algunos investigadores han sugerido que los vascones pudieron haber migrado hacia zonas más aisladas (como los Pirineos), donde su lengua evolucionó hacia el euskera moderno.

Esto explicaría por qué el euskera sobrevivió en áreas periféricas, pero no en el núcleo original del territorio vascón.

El caso del euskera: ¿Supervivencia o reintroducción?

La supervivencia del euskera en áreas como Aquitania y los Pirineos occidentales plantea una pregunta clave: si el vascónico desapareció en el siglo II d.C., ¿cómo es posible que el euskera haya sobrevivido hasta la actualidad? Aquí entran en juego varias teorías:

Hipótesis de la continuidad:

Algunos lingüistas, como Luis Michelena, defienden que el euskera es el resultado de una evolución directa del vascónico, aunque este proceso no esté documentado debido a la falta de fuentes escritas.

Según esta teoría, el vascónico se habría mantenido como lengua oral en áreas rurales y montañosas, mientras desaparecía en las zonas urbanas y romanizadas.

Hipótesis de la reintroducción:

Otros investigadores, como Joaquín Gorrochategui, sugieren que el euskera moderno podría ser el resultado de una reintroducción posterior de una lengua relacionada con el vascónico, pero no idéntica.

Esta lengua pudo haber sido traída por grupos migratorios desde Aquitania o los Pirineos occidentales, donde el euskera sí sobrevivió.

Hipótesis del sustrato aquitano:

El aquitano, una lengua hablada en el suroeste de la Galia (actual Francia), está estrechamente relacionada con el euskera. Algunos investigadores proponen que el euskera moderno desciende del aquitano, no del vascónico.

Según esta teoría, el vascónico habría desaparecido por completo, y el euskera habría sido reintroducido en la Península Ibérica desde Aquitania.

Evidencias a favor y en contra

A favor de la continuidad:

Topónimos como Iruña (Pamplona) o Andelos (Mendigorría) sugieren una conexión entre el vascónico y el euskera.

Préstamos latinos en euskera (p. ej., errota, «molino», del latín rota) indican un contacto temprano con el latín, compatible con una supervivencia del vascónico.

En contra de la continuidad:

La falta de testimonios escritos en vascónico después del siglo II d.C. es un argumento fuerte a favor de su desaparición.

La distribución geográfica del euskera (concentrado en los Pirineos occidentales y Aquitania) no coincide con el núcleo del territorio vascón (Navarra y Aragón).

Conclusión

La desaparición de las evidencias vascónicas a partir del siglo II d.C. sugiere que el vascónico pudo haber desaparecido como lengua, al igual que el celtibérico, el íbero y otras lenguas prerromanas. Sin embargo, la supervivencia del euskera en áreas cercanas (como Aquitania) plantea la posibilidad de que esta lengua no descienda directamente del vascónico, sino de una lengua hermana (como el aquitano) que se reintrodujo en la Península Ibérica en épocas posteriores.

En cualquier caso, este es un tema complejo y aún abierto a debate, que requiere más investigaciones arqueológicas, lingüísticas y genéticas para ser resuelto definitivamente. Lo que está claro es que la historia lingüística de los vascones y el euskera es mucho más compleja de lo que a menudo se presenta.

Pregunta:

Pero, la hipótesis continuista (Michelena) de que el euskera es el resultado de una evolución directa del vascónico, no explica por qué el territorio de las actuales provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), que en época prerromana y romana estaba ocupada por pueblos célticos (caristios, várdulos y autrigones), en la actualidad se encuentre el núcleo principal de hablantes de euskera.

Respuesta:

Okay, the user is bringing up a really good point here. They’re pointing out a contradiction in the continuity hypothesis proposed by Michelena. If the Basque language (euskera) evolved directly from the ancient Vasconic language spoken by the Vascones in places like Navarra, then why is the modern core of Basque speakers in areas that were historically Celtic (Caristii, Varduli, Autrigones)? That’s a valid question.

First, I need to recall the historical context. The Vascones were in Navarra and parts of Aragon, while the current Basque Autonomous Community (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya) was inhabited by Celtic tribes. The user is right that Michelena’s theory doesn’t directly address this geographical shift. So, how to explain this?

I should break down the possible explanations. Maybe there was a migration or expansion of the Vascones into those Celtic areas after the Roman period. The Romans left, and during the late antiquity or early Middle Ages, the Vasconic-speaking people might have moved westward. There’s also the Reconquista period, where Christian kingdoms expanded, possibly spreading the Basque language.

Another angle is language replacement. The Celtic tribes might have adopted the Vasconic language due to cultural or political influence. The Basque language could have spread through trade, alliances, or intermarriage. Even if the original inhabitants were Celtic, they might have shifted to speaking Basque over time.

Also, the role of the Duchy of Vasconia in the early Middle Ages might have played a part. If the Duchy expanded into those areas, it could have brought the Basque language with it. The Kingdom of Pamplona (later Navarra) might have influenced the spread of Basque as well.

I need to mention the lack of written records from the Dark Ages, which makes it hard to trace exactly what happened. But toponyms and hydronyms in the region show Basque influence, suggesting the language was present there later on.

It’s also possible that the Basque language survived in isolated rural areas while the cities were Romanized. After the fall of Rome, these rural communities might have become more influential, allowing Basque to resurge.

I should address that Michelena’s hypothesis is still debated. Some scholars support it with linguistic evidence, while others propose alternative theories, like Basque being reintroduced from Aquitania. The user is highlighting a gap in the continuity theory, so presenting these different viewpoints is important.

Finally, wrap it up by acknowledging that the user’s observation is crucial and that the geographical shift is a key issue in the study of Basque history. Emphasize that it’s a complex puzzle with multiple factors at play.

Tienes toda la razón al señalar esta paradoja histórica y lingüística, que es uno de los mayores enigmas en el estudio del origen del euskera. La hipótesis continuista de Michelena (y otros) plantea una contradicción aparente: si el euskera evolucionó directamente del vascónico hablado por los vascones en Navarra y Aragón, ¿cómo es que el núcleo actual de hablantes de euskera se encuentra en territorios que en época prerromana y romana estaban ocupados por pueblos célticos (várdulos, caristios y autrigones)? Este es un debate abierto, pero existen varias hipótesis para intentar resolverlo.

Claves para entender la paradoja

Desplazamiento lingüístico post-romano:

Aunque los várdulos, caristios y autrigones eran pueblos de origen celta (indoeuropeos), sus territorios (actuales Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) fueron vasconizados lingüísticamente en algún momento entre la caída del Imperio Romano (siglo V d.C.) y la Alta Edad Media (siglos VIII-X).

Este proceso podría explicarse por:

Expansión demográfica y cultural de los vascones: Tras la caída de Roma, los vascones pudieron expandirse hacia el oeste, imponiendo su lengua en zonas previamente celtas.

Migraciones o alianzas: La presión de invasiones germánicas (visigodos, francos) o musulmanas pudo forzar movimientos de población o alianzas que favorecieran la adopción del euskera.

Sustitución lingüística:

Los pueblos celtas (várdulos, caristios, autrigones) pudieron abandonar sus lenguas indoeuropeas y adoptar el euskera, ya fuera por:

Dominio político de los vascones: Por ejemplo, bajo el Ducado de Vasconia (siglo VI-VIII) o el Reino de Pamplona (siglo IX-XII).

Prestigio cultural o económico: El euskera pudo convertirse en una lengua franca en áreas rurales o montañosas, mientras el latín se mantenía en las ciudades.

Supervivencia del euskera en refugios geográficos:

Aunque el núcleo original de los vascones (Navarra) fue romanizado, el euskera pudo sobrevivir en zonas montañosas de los Pirineos occidentales y el actual País Vasco francés. Desde allí, se habría expandido de nuevo hacia el oeste durante la Edad Media, sustituyendo a las lenguas celtas residuales.

Evidencias que apoyan esta transición

Toponimia:

En las actuales provincias vascas, muchos topónimos antiguos son de origen celta (p. ej., Deva, Durango), pero la mayoría de los nombres medievales y modernos son de origen euskérico (p. ej., Gernika, Donostia). Esto sugiere un cambio lingüístico posterior a la época romana.

Nombres como Vitoria-Gasteiz (donde Gasteiz es euskera) reflejan la coexistencia de sustratos.

Documentación medieval:

En la Alta Edad Media (siglos IX-X), textos como las Cartas de dotación de la diócesis de Pamplona (siglo IX) ya mencionan topónimos vascos en zonas que antes fueron célticas.

El Fuero de Vizcaya (siglo XII) contiene términos en euskera, lo que indica que la lengua ya estaba arraigada.

Genética y arqueología:

Estudios genéticos sugieren que la población vasca actual tiene un sustrato común con otros pueblos europeos, pero sin una discontinuidad brusca que indique una invasión masiva. Esto apoyaría una sustitución lingüística sin reemplazo poblacional.

Hipótesis alternativas

El euskera no proviene del vascónico, sino del aquitano:

El aquitano (hablado en el suroeste de la Galia) está estrechamente relacionado con el euskera. Algunos investigadores proponen que el euskera llegó a la Península Ibérica desde Aquitania en la Edad Media, sustituyendo tanto al vascónico como a las lenguas celtas residuales.

El euskera como lengua de sustrato:

Aunque los várdulos, caristios y autrigones eran celtas, pudieron adoptar una lengua no indoeuropea preexistente (similar al euskera) que sobrevivió en áreas rurales. Esta lengua habría ganado prestigio tras la caída de Roma.

¿Por qué no hay registros de este cambio?

Falta de fuentes escritas: Entre los siglos V y X (periodo oscuro), no hay textos que documenten el proceso.