[Actualizado 3 de noviembre de 2025]

La Reja de San Millán es un testimonio de excepcional valor para conocer la situación lingüística del occidente de Vasconia hace mil años. También ofrece indicios muy valiosos sobre la organización socioeconómica del territorio en dicho periodo. Refleja, por otra parte, el contacto entre dos lenguas que además de competir por el espacio estaban inmersas en un activo proceso de diversificación dialectal. Si hace 2.000 años el oficio de la marmolería obró el milagro de la supervivencia del euskera, creemos que mil años después fue la metalurgia la que tomó el relevo.

Reclamé hace poco en Zuk.eus que el milenario de la Reja de San Millán se merecía un gran congreso monográfico, vg. La Reja de San Millán y la historia lingüística del País Vasco. Es un deseo compartido con algunos colegas, principalmente con David Peterson o Emiliana Ramos. Pero me temo que finalmente va a haber que esperar otros mil años para celebrar la efeméride como se merece.

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, en colaboración con el Archivo de Álava y la Universidad del País Vasco, ha programado un ciclo de charlas para el mes de octubre, con la participación de David Peterson, Ernesto Pastor, Fermín Miranda, Agustín Azkarate, Julen Manterola y Patxi Salaberri (ver programa completo en Zuk.eus). También en el First International Conference on the History of Basque habrá un pequeño bloque dedicado al estudio de la Reja. Por cuenta propia algunos ayuntamientos, concejos y barrios (Adurza, Añua, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Laño) han organizando charlas divulgativas para sus vecinos, impartidas entre otros por Ramón Díaz de Durana, Ismael García Gómez (entrevista 17/04/2025) o Roberto González de Viñaspre. Pero se echa de menos un gran congreso monográfico entre especialistas, por los motivos que exponemos a continuación.

[Añadido el lunes 3 de noviembre]

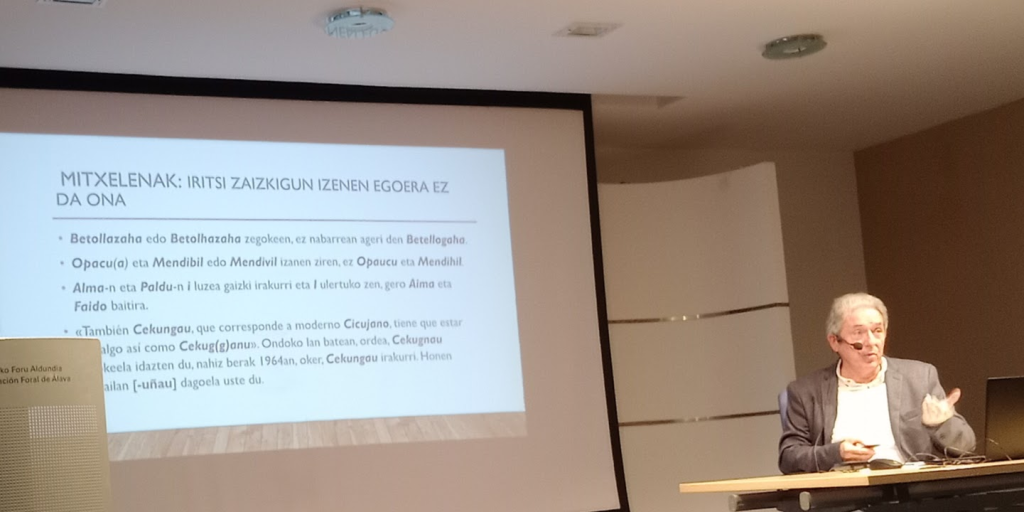

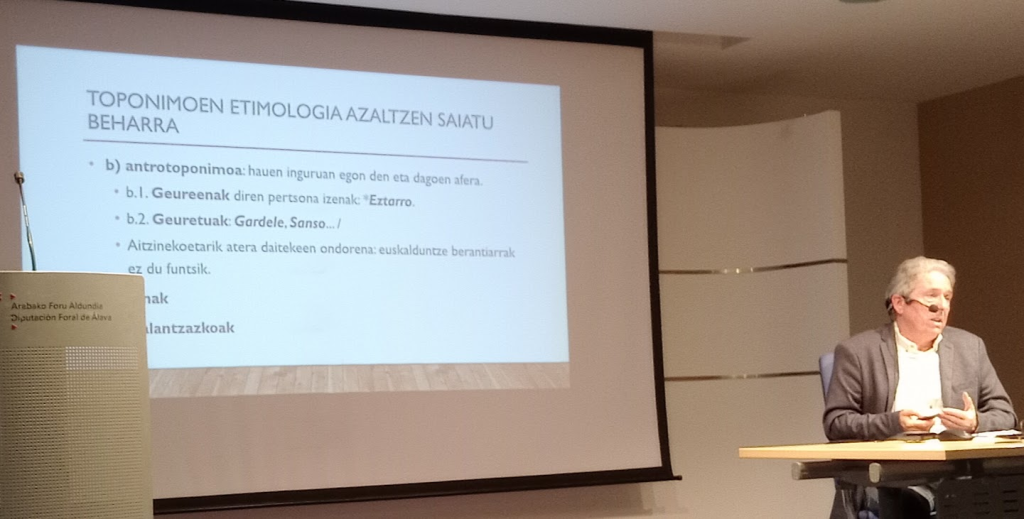

La última conferencia del ciclo celebrado en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a cargo de Patxi Salaberri no defraudó. El conferenciante traía los deberes bien hechos y demostró haber estudiado a fondo el documento. Esperamos impacientes la publicación del texto porque cuando se haga posiblemente se convierta en uno de los estudios lingüísticos más pormenorizados de la Reja hasta la fecha. El ponente dio pruebas de conocer a fondo su problemática, desde las primeras transcripciones (Ibáñez de Echávarri 1754, Landázuri 1798, Lorrente 1806-18-08, Fita 1883ab), hasta los análisis más recientes (Mitxelena 1964, Ubueto 1976, Caro Baroja 1980, García Andreva 2010, EHU-FSMC-Cilengua 2013). Por problemas de espacio se limitó a repasar algunas de las principales cuestiones abiertas, así como sus posibles soluciones (errores y variantes de transmisión, dudas de interpretación, etc.), dejando claras cuáles son a su juicio las principales aportaciones de la Reja al conocimiento de la historia lingüística de Álava y del País Vasco (tal vez se puedan aportar algunos ejemplos en el apartado de comentarios).

Cabe destacar que Salaberri no dejó pasar la oportunidad de reiterar su opinión de que topónimos de la Reja como Estarrona son prueba de que la tesis de la ‘vasconización tardía’ no tiene base. El nombre de este pueblo proviene, según este autor, de *Eztarro, onoma antiguo no documentado pero de segura tradición vasca (que también estaría en la base de los pueblos navarros Ustarrotz y Uztarroze), en contraste con otros nombres de origen foráneo que se han tomado prestados (como Gardele, Sanso). De ello se deduce que debía hablarse euskera en Álava cuando se acuñó el topónimo. Pero este argumento, en lugar de refutar la tesis, la refuerza: si Estarrona deriva del mismo nombre que el navarro Uztarroze, en la base de ambos topónimos hallaríamos Ahoztar, derivado del onoma aquitano Ahoiss, documentado en el Alto Garona en el siglo II . Ahoztar pertenece al stock onomástico de los hablantes de vasco común antiguo que entraron en la Llanada alavesa en el 541 y de él contamos con abundantes testimonios en la diplomática vasca altomedieval (ver ‘También sabemos cómo se llamaban‘, o mejor Mikel Martínez Areta ASJU 57, 2023). El origen de Sanso, en cambio (como Fortún), está en Navarra y es de una cronología posterior.

Salaberri incurre en una muy extendida falacia para refutar nuestra tesis, conocida como petición de principio (petitio principii). Usa la adaptación fonética de los nombres latinos como prueba del sustrato vasco, presuponiendo que el euskera estaba antes de la llegada del latín, cuando es esa misma presencia la que está en cuestión. He solicitado a la IA asistencia para evidenciar la circularidad del argumento de Salaberri y no puedo decir que me haya defraudado (véanse las respuestas una y dos), aunque sospecho que su entusiasmo por mis observaciones roza la lisonja (politeness bias, respuesta tres, ver copia en Gdrive).

[Añadido el martes 28 de octubre]

Ya solo queda la conferencia del jueves 30 de octubre, a cargo de Patxi Salaberri (‘La importancia que los nombres de la Reja tienen para el análisis de la toponimia vasca’). Como no ha asistido a ninguna de las conferencias previas, supongo que no hará colofón de nada, salvo de sus propias ideas. Es por esto que siento una gran decepción. Tres enfoques desde la historia (Peterson, Pastor, Miranda), uno desde la arqueología (Azkarate) y dos desde la lingüística (Manterola y Salaberri), pero después de la última conferencia, únicamente orientada a las innovaciones toponímicas en euskera, y conociendo el perfil del próximo ponente, nadie va a abordar el auténtico aporte de la Reja a la historia lingüística del País Vasco. Voy a enumerar las piezas del puzzle, subrayando las que nadie quiere mencionar:

- La Álava nuclear del siglo XI es el resultado de un proceso que se inicia los tres/cuatro siglos anteriores (Pastor)

- Tras una crisis económica y demográfica en torno al siglo V, en los siglos siguientes, sobre todo entre los siglos VIII-X, se produjo un aumento de población que culminó con la fijación de la red de aldeas entre los siglos X-XII (Pastor, Azkarate)

- La toponimia es claro reflejo de este fenómeno (Pastor, Manterola)

- La toponimia vasca de la Reja ofrece innovaciones lingüísticas, sobre todo desde el punto de vista de la gramática histórica, que no son anteriores al siglo VIII (Manterola)

- Estas innovaciones gramaticales se extienden por la toponimia de los territorios colindantes, por el norte hacia la cornisa cantábrica (Urgell, Zuazo), por el sur hacia la Rioja Alta y Burgos (Mitxelena, Peterson).

- Manterola solo menciona las coincidencias de estos rasgos en la toponimia vasca medieval, pero omite hablar de este foco innovador de la Llanada central (cf. Urgell, Zuazo, Abaitua, Martínez Areta y Ramos)

- Perviven ecos de una tradición onomástica latina (sobre todo en los topónimos estudiados por Caro Baroja, sufijos -ana, -ain), pero no son prueba de una continuidad en la gestión del territorio, que experimenta una reestructuración a partir del siglo VII (Pastor)

- La toponimia de la Reja de San Millán se distribuye de oriente a occidente, siguiendo en gran medida el eje de la calzada romana, predominando la toponimia vasca en oriente y la romance por occidente (ningún conferenciante ha incidido en esto, aunque es un aspecto bien conocido, subrayado entre otros por Caro Baroja, Ramos, Abaitua, García Gómez, etc.)

- La pervivencia de la tradición omomástica latina se distribuye a lo largo de este eje oriental-occidental, con evolución romance en el área occidental y con mantenimiento de rasgos arcaizantes por oriente, en consonancia con los rasgos propios de la fonética vasca (nadie de momento ha incidido en este aspecto)

- La tradición omomástica latina de la Álava nuclear es congruente con los cinco siglos largos de romanización que había experimentado este territorio, surcado por una importante vía de comunicación, jalonada de mansiones, y que conectaba importantes urbes (Pompaelo, Veleia, Deobriga)

- La metalurgia destaca como activiadad económica de la Álava nuclear de este periodo (Azkarate)

- Se observa una gran pericia en la fabricación de herramientas de hierro, congruente con la calidad de las armas halladas en Aldaieta (Azkarate)

- Se observan prácticas onomásticas y funerarias muy diferentes entre las necrópolis de la Llanada central (Dulantzi, Aldaieta) y Treviño (Las Gobas), en este periodo de los siglos VI-VIII (Azkarate)

- El aspecto «arcaizante y vascofrancés» (por las hh, cf. Mitxelena) de la Reja hay que interpretarlo en clave medieval (cf Textos arcaicos vascos), con innovaciones propias de ese periodo (Manterola)

- Manterola no se atreve todavía (por la duda metódica en la que tanto insiste Azkarate) con la toponimia más antigua, aunque ve en ella la posibilidad de hallar un paleoeuskera u otras lenguas antiguas (acaso de tipo céltico)

- La abundancia de hh [pese a que aparezcan en un documento del siglo XIII] le hacen percibir a Manterola un posible euskera antiguo en topónimos que suenan a vasco aunque deriven de onomástica céltica, como sería el caso de Harhahia < Araius (sic)

- Manterola ha pasado por alto elementos de un estrato prerromano, de tipo céltico (Albertos, Caro Baroja, Salaberri), como Carcamo o Torissu, además del mencionado Harhahia

En definitiva, la Reja constituye un testimonio que no deja lugar a dudas sobre la riqueza y complejidad de la estratigrafía lingüística de la Álava medieval. Sin embargo, en este ciclo de conferencias se ha optado por centrar la atención exclusivamente en el componente vasco, sin duda el más singular de nuestro patrimonio, pero cuya consideración aislada corre el riesgo de ofrecer una visión parcial y de sesgar la comprensión de nuestro pasado en toda su dimensión real.

[Añadido el lunes 29 de septiembre]

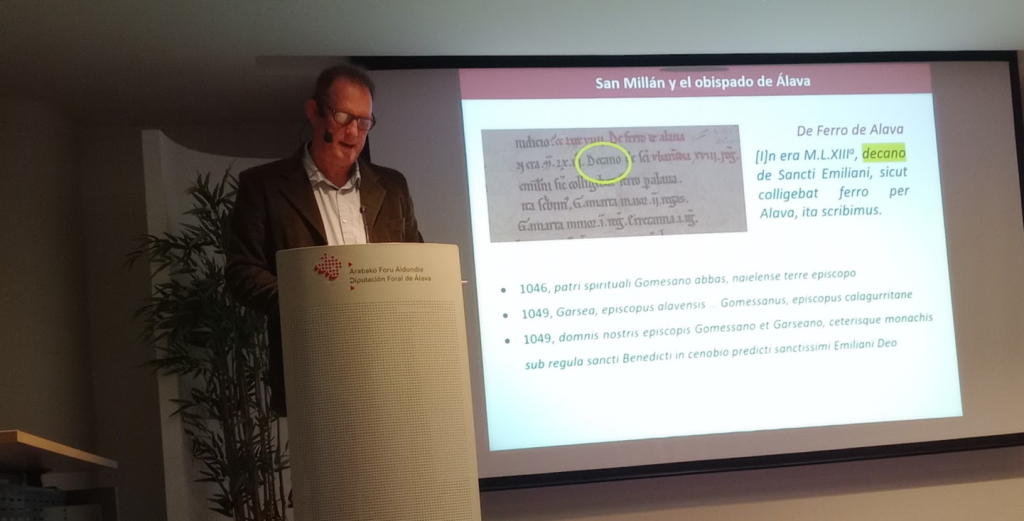

El jueves 25 arrancó el ciclo de conferencias en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa con una presentación de David Peterson. La exposición tuvo como principal objetivo avalar la autenticidad del documento, en contraste con el claro falsario de Los Votos de San Millán.

Estos días he estado leyendo como un poseso los trabajos principales del propio David (2007, 2009, 2011a&b, 2012, 2013a&b, 2015, 2019, 2020), así como el fundamental de Pastor y Larrea (2015) y el de Emiliana Ramos Remedios, que no acaba de aportarme jugosa materia de reflexión.

[Añadido el martes 8 de julio]

El documento De ferro de Álava, nombre de la Reja dentro del cartulario de San Millán, describe un territorio que destaca por su capacidad siderúrgica. En esta línea se inscribe el trabajo de David Peterson ‘La lengua del hierro. Nexos medievales entre Álava y la Demanda’ (2018), que profundiza en la hipótesis de que «siderurgia y euskera pueden entenderse ambos dentro de un mismo paradigma migracionista que unía la Demanda y Álava en el Altomedievo».

El origen de la especialización en esta actividad económica resulta difícil de rastrear (Meunier 2024), pero desde luego no entra en contradicción con las prácticas funerarias que definen el ámbito cultural de los vascones entre los siglos V y VIII (ver Enterrar con armas en el Occidente altomedieval: las necrópolis de Vasconia). Planteamos, por ello, que los vascones occidentales (o vascongados) de los siglos V al X habrían desarrollado una pericia técnica notable en la práctica de la siderurgia, lo que les habría conferido una posición distintiva respecto a las comunidades circundantes. Tal especialización productiva debió de ser determinante en el desarrollo de su identidad colectiva, en la que los aspectos lingüísticos desempeñaron nuevamente un papel destacado.

En la Reja se detecta un euskera dialectalizado, con rasgos propios que había incorporado préstamos latinos en evolución romance que lo diferencian de las variedades orientales. Sobre estas cuestiones hablé en la entrevista publicada en Zuk.eus y ahondaré en una comunicación para el First International Conference on the History of Basque.

[Añadido 4 de agosto de 2025: contenidos para ICHB1]

La Reja de San Millán delimita una distribución lingüística muy nítida del occidente de Vasconia. Así, destaca sobre todo el alfoz de Ossingani [?Osiñán], plenamente romance, frente a la mayoría de distritos que como Harhazua [Arrazua], se manifiestan de habla vasca. El contraste es sorprendente, por un lado, una mayoría de topónimos plenamente romances, Poves, Basconguelas, Cassicedo, Castellu, Padul, Biloria, Lagus, Antepardo, Moliniella, Moscatuero, Torreziella, Ripa, Torrisu, Carasta; por otro nombres transparentes en un euskera ya dialectal, Hurivarri, Sansoheta, Arroiaha, Mendivil, Elhorriaga, Sarricohuri, Borinivar, Huribarri, Haberasturi, Huriarte, Hascarzaha. La cuestión es cómo interpretar esta distribución tan marcada. Hay un dato clave que apenas ha recibido atención en la bibliografía: entre algunos nombres de la zona vascófona se vislumbra un substrato latino que es revelador y resulta esencial para entender la história lingüística del territorio. La conclusión desde el punto de vista de la estratigrafía de las lenguas es que sobre una base latina común a partir de un momento surgen dos áreas, una de evolución romance y otra en la que el sustrato latino se congela total o parcialmente ante la llegada de una nueva lengua, el euskera. Este fenómeno se produce a partir del siglo VI. Sobre ello tratará mi intervención en First International Conference on the History of Basque.

Adelanto algunos ejemplos:

- Ermua: empiezo por un caso paradigmático, por reflejar un apelativo latino en plena evolución romance (síncopa de -e- interior, de donde surgirá luego yermo, «a causa del acento heredado del modelo latino», Michelena 1984:287). Esta forma romance se distingue del préstamo vasco general más conservador, con mantimiento de e interior, eremu (OEH; ver también TopeEusNa). Excepcional el compuesto Ermusautu de Zuya.

- Zalduondo representaría el fenómeno contrario, al incorporar el préstamo zaldu frente al apelativo en plena evolución romance sautu (que da lugar a soto), y que está presente en varios topónimos occidentales, Ermusautu, Onsoñosautu, Sautuaburu, Sautuola, etc.

- Angelu: diminutivo del latín angulus, angellus «hondonada». Se constata en algunos nombres compuestos: Angelubidea, Angeliturria, Aparrengelu, Aramangelu, Ibarrangelu, Urangelu, etc. Posiblemente también sea el origen de Agellu, actual Aguillo (cf Nieves Sánchez).

- Borinivar: El término romance molin entra como préstamo, borin, únicamente en el euskera de Vasconia occidental, en uso complementario con errota. Los primeros testimonios mantienen la –r– intervocálica propia de los préstamos más antiguos. Luego deriva en –l-, borin > bolin y borun > bolun. Ambos caerán en desuso (¿a partir del siglo XVI?) y no forman parte del léxico común.

- Gersalzaha, Kessala: ambos en el alfoz de Harrahia, con el significado de ‘salinas’. Son nombres de lugar descriptivos a partir de probables préstamos lat. aquae sal (FHV 560) que habrían entrado en el léxico común de la lengua, cf. gezal, kresal (OEH).

- Moio: Del romance boyo ‘boyal’, latín bovem. Sólo en topónimos menores: Boioaldea, Boiaieta, Boiaran, Moiokolarrinbea, Moiokoperraia, tampoco ha pasado al léxico común. En la Rioja «en una escritura de hacia 1067, ‘Lope de Boyo netrega a San Martín de Albelda toda la hacienda que tiene en Boyo, excepto el solar de su casa’. Para 1094 parece que Bueyo era ya todo del monasterio» (Julián Cantera, 1961)

- Opacu: Del latín opācus ‘sombrío’, opuesto a ‘solano’. Apelativo latino que en romance sonorizó por partida doble en Ubago (nombre antiguo de Miravalles, en Vizcaya, y de un concejo de la Merindad de Estella). No llegó a entrar en el léxico común, ni en euskera ni en romance.

- Oto: de lat. altus. Mucha tela que cortar con este topónimo, teniendo en cuenta la proximidad de Billodas, Altube, Altuna, Ganalto, etc.

- Padura: De lat. padule, metátesis de palude ‘charca’. Es muy frecuente en la toponimia del occidente de Vasconia, con evolución a madura (a partir del siglo XII-XIII, que sugiere una pérdida de su contenido denotativo), en el oriente de la Llanada y Montaña alavesa, y a fadura en el norte de Vizcaya. Típica evolución vasca de -l- a –r-. En la Reja, en zona romance, hay Padul, abundante en toponimia menor con caída de –d– intervocálica, paúl.

- Paidu: Actual Faido, del romance faedo ‘hayedo’ (variante ahedo), latín fagetum. Seguramente relacionado con Fayoeta (1257), actual Payueta (EODA), para el que, sin una justificación clara, se ha adoptado Pagoeta como forma normalizada en euskera. En la Reja se documenta también la forma vasca Bagoeta, alfoz de Ubarrundia, a partir, esta vez sí, del préstamo vasco bago (lat. fagus) + sufijo abundancial -eta.

- Urca: lat. furca ‘horca’, habitual en toponimia La Horca, Horcajo, Horcajada, etc. nombre relacionado con accidentes geográficos (como cerros o peñas) o con antiguos usos judiciales o simbólicos.

Otros: Burgelu (con sufijo diminutivo latino), Cimentu (con fricativa inicial), Kircu ‘cerco’, Lucu ‘bosque sagrado’ (importante resaltar el mantenimiento de la oclusiva inicial e intervocálica, que todavía no ha palatalizado antes de i, o sonorizado entre vocales, fenómenos que se producen a partir del siglo VI). Langu [ˈla.ɲo] de planu (con el significado de ‘allanado, llano, roturo’, cf. Sánchez González de Herrero 1984). Pudio < lat. podium (posible versión fosilizada de poyo, puy, puèg, puig).

En definitiva, los datos de la Reja de San Millán son congruentes con una llegada del euskera a Álava en el siglo VI (como proponemos Emiliana, Mikel y yo). En su llegada, la lengua se superpone a una capa latina que estaba en plena evolución hacia un romance local. Eso explica casos como el de un erĕmus evolucionado ya a ermu en la Llanada, e interrumpiendo el paso hacia yermo. Más al oeste, en el valle de Ayala, en las cercanías de Llodio (Santa María del Yermo), donde el euskera posiblemente llegó al menos un siglo más tarde, el proceso de yotización en cambio sí se cumplió. Además, buena parte del occidente de Vasconia es zona de contacto donde con seguridad convivieron las dos lenguas desde los primeros momentos.

130 respuestas a «Western Wasconia, year 1025»

Buenas tardes señor Abaitua, felicitándole de nuevo por su extraordinario trabajo asi como al resto de los iintervinientes. En referencia a la historia lingüistica del País Vasco de la cual me he empapado algo pero sin tener obviamente los conocimientos de los intevinientes me acordé de ustedes al observar ciertas palabras sardas del idioma nurago que muy sugestivamente me recordaron al aquitano, protovasco, eusquera o como prefiera llamarse. Me llamó la atencion Urtzula,Tzirima,Lotzorai

Gracias, Neville. De las relaciones entre el euskera y el nurago (paleosardo o sardo antiguo) se ha elucubrado mucho. En junio de 2018 dediqué en Trifinium una entrada a Eduardo Blasco Ferrer (1956-2017), autor de Storia linguistica della Sardegna. Reproduje la siguiente cita de un artículo suyo de 2013:

Blasco Ferrer, Eduardo (2013). Paleosardo: un nuevo Stammbaum. Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua, (13), 49-63.

Me parece oportuno destacar el matiz terminológico que distingue mediante prefijos las dos variedades lingüísticas, paleosardo y protovasco.

En el debate participaron de manera destacada Ander Ros y Octavià Alexandre.

Hola, Joseba. Gracias por recordarlo.

Muchas gracias por recordarlo, señor Abaitua.

¿Cuántos topónimos de raíz euskérica se han conservado únicamente porque fueron registrados en los legajos del monasterio de San Millán de la Cogolla?

Resulta paradójico que, en la actual Euskal Herria —una sociedad con una actitud abiertamente anticristiana—, una parte significativa de su memoria lingüística más antigua haya sobrevivido gracias al gran esfuerzo de una institución religiosa.

Hoy, en una sociedad vasca que rechaza la Iglesia, no solo se ha roto con una institución, sino con todo lo que oliera a tradición, herencia o continuidad. Curiosamente —aunque seguro que es pura coincidencia—, esa liberación ha venido acompañada del vaciamiento de los templos, de las plazas y, poco a poco, también de las casas. Pero tranquilos: todo va según lo previsto. Al fin y al cabo, ¿quién necesita raíces cuando se tiene progreso?

Sabias palabras Arandio. La versión new-wave que gusta a los desgarramantas es que el cristianismo (como elemento exógeno) terminó con Mari y la primitiva religión solar de los vascos. Nada mas alejado de la realidad. El mayor vector de cristianización (contra las practicas religiosas romanas e indigenas) y de euskerización fue precisamente el cristianismo. ¿No eran acaso euskaldunes los que cambian el nombre a los días de la semana en el dialecto occidental, haciéndolos «mas cristianos»?.

No se puede entender el euskera sin el apoyo de la iglesia durante 1800 años (no en todos los siglos apostilla Koldo Zuazo). ¿Quienes son pioneros en escribir euskera?, pues los curas y monjes, no hay duda. ¿Quién era el padre Larramendi (s. XVIII)?. ¿Quién era el elantxobetarra Imanol de Berriatua (1914), firme defensor del euskera batua?, ¿quien era Axular (s. XVII)?. Y así miles y miles de personas. La deuda del euskera con la iglesia es enorme. Incluso jugaron papeles de unificación de la lengua sin saberlo (me vienen a la cabeza esos sacerdotes del beterri gipuzkoano a los que su diócesis les destinaba al Debagoiena, y a donde llevaban sus giros y expresiones plasmados en sermones, o incluso el también cura Leizarraga). Mucha ignorancia sobre todas estas cuestiones. Parece mas productivo hoy en día decir que la religión fue destructora de la cultura vasca, con curas españolistas e inquisidores siempre dispuestos a atacar a «ese lenguaje de perros». Una pena de ignorancia, y un error que pagaremos como sociedad.

Estos dias me he encontrado unas cartas escritas por mi abuela de Zerain a su esposo en Azpeitia hace un siglo. Está en su casa natal de Zerain cuidando de sus mayores y desde allá escribe a su esposo en Azpeitia. Su familia de Zerain son humildes pastores en Urbia, relacionados tambien por apellidos y tal con la llanada. Lo primero que me llama la atencion es que habiendo nacido a finales del XIX en Zerain escribe bastante bien en castellano. En la carta no hay ninguna palabra en euskera. Ninguna. Sobra decir que esa familia de Zerain es absolutamente vascofona. Y su esposo azpeitiarra practicamente monolingue. Probablemente en casa de Azpeitia alguien ha de leer y traducir la carta al vasco. Sus nombres Maria y Cruz. Si no llega a ser por los apellidos , que no aparecen en la carta, seria atribuido a castellanizados del todo. No sé si sirve la anecdota pero es complicado con lo poco escrito de hace 2000 años que ha llegado sacar tesis robustas. Razonables sí … pero conscientes que habrá elementos que pueden escaparse a los marcos hipotéticos y razonables. hace un siglo y hace 2000 años

A mí hay algo que no deja de sorprenderme en relación al vascuence a la orilla izquierda del Bayas; que en Valpuesta o en el propio Becerro Galicano se hable de gentes de esa zona que llevaban nombres como Obeco, Andere, Vela, etc, etc, etc. ¿Cómo es posible que una zona que supuestamente nunca conoció el vascuence, se hallaran gentes de esos nombres? Lo pregunto desde la absoluta curiosidad, es fascinante.

Un abrazo, adoro este blog.

Obeco (las atestiguaciones de Valpuesta son sin hache: debe de ser hobe- + -ko “meliellus, mejorcito”) es un nombre formado en Álava por los vascones alaveses en los siglos VI o VII (y digo vascones porque lo que las fuentes visigodas llaman “vascones” ya son plenamente euskaldunes).

Andere no hay ninguna en el cartulario, aunque sí una domna Ander (Andere con apócope), colona en San Jorge de San Millán, en el Becerro Galicano. Lo que sí hay en Valdegobía es la sierra de Anderejo, con sufijación poco clara pero que parece tener Andere- como base.

El problema de Vela -los conde Vela aleveses- es complejo, y además se solapa con otros vocablos inequívocamente euskéricos. Hay varias posibilidades abiertas. Sin entrar en honduras, creo que, itxurak itxura, lo más viable es que Bela/Vela, variante de Beila/Veila y Vigila, no es un nombre euskérico, sino visigodo (aunque se le puede añadir el sufijo euskérico -ko). Vigila pudo entrar en Álava por trasiego antroponímico, o bien porque hubo líderes desterrados de facciones visigodas que se refugiaron en Álava.

Te dejas la joya de la corona, tanto en el cartulario de Valpuesta como en la Bizkaia altomedieval: Ahoztar (con diversas variantes gráficas). Antropónimo con doble sufijación aquitana (-iz- + -tar). Hay cuatro en Valpuesta, todos ellos en la primera mitad del siglo X (hasta 956). Pero sobre todo hay un delicioso topónimo: Aostri (de Losa), sin sufijación clara (¿< *Ahozt(ar-u)ri?) pero cuya base es claramente nuestro antropónimo (dos o tres Ahoztar del cartulario están en la misma zona). Joseba Abaitua y yo lo hemos visitado (por separado), para sacar una foto al cartel, que en realidad no es del pueblo o pedanía sino que pone “Aostri de Losa, a 100 m”. El pueblo son dos casas y un pabellón con artilugios de la cosecha y un tractor, escena típicamente losano-burebana.

En general, de acuerdo con Joseba Abaitua. Son rescoldos antroponímicos de alaveses euskaldunes que por medio de “pressuras” repueblan el norte de Burgos a partir de la segunda mitad del siglo VIII, algunos de cuyos nombres sobreviven hasta el X. Posiblemente hubo bolsas de núcleos euskaldunes hasta un tiempo indeterminado, pero la región, Castilla Vetula, acabó por castellanizarse.

Perdona, Mario, pero ayer me tomé la licencia de googlear tu nombre, y terminé viendo tu podcast/tertulia literaria. Enhorabuena por tus logros y suerte con tus proyectos. Qué alegría saber que hay gente joven -mejor dicho, gente a secas- que lee cosas decentes. Dado que agosto ya es un poco “happy hour” en Trifinium, y cabe -supongo- la tertulia literaria, diré que yo leí Paz en la guerra no como adolescente, sino ya treintañero. Soy un zote para entender tramas complejas de novelas, y también para recordar el hilo esencial al cabo de un tiempo. Normalmente suele quedárseme una escena que me suscita mil recuerdos. En este caso, la de la arratiana con “ojazos de vaca” que le habla en vizcaíno a Ignacio Iturriondo (porque ella, castellano de Bilbao, no entender), le ríe juguetonamente, retoza en la hierba… Es como una versión decimonónica de Kutsidazu bidea, Ixabel. En su momento, me recordó a un anuncio que vi de pequeño, en los 80, no sé si de pan de molde o así, en el que para ensalzar la bondad de los productos naturales, dos jóvenes están en un granero, en un ambiente bucólico. A cámara lenta, ella coge un puñado de harina y le restriega con ésta la mejilla. Luego se ríe de cómo le ha puesto la cara, llevándose la mano a la boca. Él, ingenuo, en un primer momento se siente como ofendido, pero al final la broma le parece una bendición.

En un plano más académico, sabrás que Unamuno era catedrático de griego y que en Paz en la Guerra hay guiños, además de a Tolstoi (creo que el título es una transposición de “Guerra y paz”, espero no estar diciendo ningún disparate), a la Ilíada, tanto en lo macro (carlistas vs liberales, troyanos vs aqueos…), como en lo micro: los “ojos de vaca” de las mujeres arratianas no es un piropo estrambótico por el que las lectoras contemporáneas de esa comarca deban ofenderse, sino que imita con un punto de ironía la figura de la Hera Boóòpis “Hera la de los ojos bovinos”.

He encontrado el pasaje en cuestión, para corta-pegar (abajo). Qué maravilla de prosa. Diría que es el más tórrido de los pasajes intrahistóricos de Unamuno. Alguna línea las pasaría canutas para pasar la censura hoy. La treta de Ignacio Iturriondo para sortear la barrera lingüística recuerda mucho a la del caballero de Colonia Arnold von Harff, con la navarra, cuatro siglos antes…, [ne]schatuwa ne tu so gausa moissa (cualquier cosa que ello quisiera decir, que nos lo imaginamos).

Al amanecer corría de nuevo a la vieja casería del monte; al paso encontraba la de la moza de ojos bovinos, con quien había bailado el día de la boda, y aunque tal paso no era por el camino derecho, siempre iba por el. La muchacha, al verle, sonreía, suspendiendo un momento la labor. Ni ella sabía castellano, ni él vascuence, y era un juego para los dos repetir las pocas frases sueltas que cada cual conocía del idioma del otro.

– ¡Buenos días!

– ¡Egun on!

– Bilbaño loco, burla aldeano.

– Nescacha polita, ederra…

Echábase ella a reír con todo el pecho y toda el alma, mientras Ignacio se la comía con los ojos. Un día que la halló en un montón de heno, fué tal el efecto del olor de éste, que le subió una oleada de sangre a la garganta, y sintió con palpitaciones, impulsos de violencia, mientras ella le miraba sonriendo. Era su hermosura reflejo de salud, hija de los aires, las aguas y los soles; su alegría calmosa como la del campo. Había en su cara la frescura de la tierra, asentábase en el suelo como un roble, aunque ágil además como una cabra; tenía la elegancia del fresno, la solidez de la encina y la plenitud del castaño. Y sobre todo los ojos, ¡aquellos ojazos de vaca, en que se reflejaba la calma de la montaña! Era como un producto de la aldea, condensación del aliento de las montañas; estaba amasada con leche de robusta vaca y jugo de maíz soleado. En ella se resumió para Ignacio toda la labor que la vida de aldea ahondó en su alma, todas las sensaciones de aquellos días las llevó congregadas y condensadas en la imagen de la muchacha.

Vaya, Mario García-Atucha desapareció. Yo que tenía idea de organizar una mesa redonda estival o un UIK en torno a “Paz en la guerra”…

Con tu fina ironía espantas al más pintado, Mikel.

Home, Octavià, com tu per aquí? què tal l’estiu?

Ondo dago honela, Mikel.

Los becerros contienen testimonios de un amplio territorio y sus protagonistas no están circunscritos a las propiedades que se les atribuyen. Por otro lado, hubo colonos de habla vasca en Valdegobía y más al poniente, pero no llegaron a imponer su lengua sobre una población mayoritariamente romance.

Ossingani = Osingain?

Aprovechando el happy hour del mes de «angosto», andábamos por Garazi visitando los pueblos de Eiheralarre (eihera – molino…¿de «egira» – girar? ¿Como “errota” – rotar?) cuando buscamos sombra en el pueblo natal del santo del siglo XIX: Michel Garikois – Saint-Michel-Pied-de-Port (Baxenafarroa).

Michel Garikois – Garikoits – Garikois…Mira por dónde, el santo era natural del caserío «Garaikoetxe».

Joiño !!!

Y me pregunté (y pregunto aquí):

–«Garikoitz» proviene del nombre de su caserío natal: «Gar(a)ikoetxe» o es mera casualidad?

Y la derivada:

–Y si -etxe > itxe diera -its(e), -itz(e) ¿no es posible que Aoiz < aho-itx(e) / Gorraitz < Gorra-itx(e) y así docenas de topónimos?

O preguntado de distinta manera:

Ese sufijo -IZ, -IS como sinónimo de "lugar de", ¿podría ser "casa de"?

–Y si -etxe > itxe diera -its(e), -itz(e) ¿no es posible que…?

Eta nire amonak gurpilak izango balitu, bizikleta bat izango litzateke.

Mikel, perdona que haya sido inoportuno con mis preguntas vulgares cuando tu nos estabas deleitando con tus fantasías eróticas en el pajar. Jarrai zurean.

El caso es que ahí esta: “garaikoETXEA > garikoITS – GarikoITZ (casa Garaiko)

–A(h)OIZ geográficamente está ubicado a la entrada a la angosto cauce por donde baja el Irati pero Alfonso Irigoien propone para Ahoiz : “propiedad de un romano de nombre AIO” 🙁

–¿OLA+IZ – CASA OLA?

Para Julio Caro Baroja el topónimo OLAIZ tiene el significado de «lugar de propiedad de Olaicus.»

Sin embargo, mirando el contexto: el valle OLAIBAR está compuesto (debajo arriba) por Olabe, Olaiz, Beraiz, Enderiz, Osabide, Osakain, Zandio…

Otras etimologías de Caro Baroja:

–Gorriz, «lugar propiedad de Gorricus».

–Mezquiriz: < de un tal Mesquiricus.

–Ariz < de un romano de nombre Araicus…

¿Fundus? ¿Villae? ¿De verdad creéis que, cuando se fundaron estas casas o aldeas, quedaba algún "romano" por allí?

En fin, el tema de los topónimos creo que está bastante "escorado" por ese miedo ancestral de "enfadar". Creo.

Volviendo a mi pregunta : ¿el sufijo -IS, -IZ podría provenir < de ETX(e) – ITS(e)?

Esperaré paciente a que alguien conteste por qué sí o por qué no.

Arratsalde on.

Antton, probatu al duzu galdera horiek egin aurretik Mitxelenaren Apellidos Vascoseko «etxe» eta «-i(t)z» sarrerak zein autore beraren Fonética Histórica Vascako «Sibilantes» kapitulua irakurtzen?

Antton:

Al hilo de tu comentario, copio esta propuesta de Miguel Costa «Cossue» (febrero 2007) para esta lista de topónimos gallegos terminados en -iz

Aldariz < *(villam) *Elderici, de Eldericus (Hild + ric) Allariz < *(villam) Aliarici, de Aliaricus; castro Aliarici Arís, Ariz < *(villam) *Aderici, de Adericus (Hade + ric) Ascariz < *(villam) *Ascarici: de Ascaricus (Asc + ric) Beleiriz < *(villam) *Bellarici, de *Bellaricus (Bell + ric) Escariz < *(villam) *Ascarici, de Ascaricus (Asc + ric) Esmoriz < Esmorici 12 aldeas y una única mención a Esmorici en doc. medieval Maris/Mariz < Malarico Mondariz < *Monderici < Mondericus

Aspaldiko, Borja! Osiñán < Ossingani irakurketa proposatu dut beste izen batzuekiko analogiaz; digrafo [ng] normalean [ñ] ematen duelako eta [-ani] [-án]:

Baina, egia esateko ez dakit non geratu den gaur egun Osiñan hori!

Zureari erantzunez (topónimos gallegos en -iz), eskerrik asko, Joseba.

Queda dicho que traje aquí la evolución de Garaikoetxea > Garikoits como una pregunta a los entendidos, sin más. Ya he dado por hecho que es (será) pura casualidad.

¿O no.?

Para seguir enredando:

Si viviera Julio Caro Baroja, propondría «Garikoits» < de un nombre latino "Gariconus+iz"

Para "Ostiz" se propone que proviene de "Ostius"+iz

Ya, bien, pero igual no es tan "así". O sí.

Hay monedas iberas que nos hablan de la conocida ceca de "O+T+TiKeS» que podría haber dado «OTsTiCeS» y de ahí a «OSTIZ» actual.

Si fuera así, en este caso el sufijo -iTZ provendría del sufijo ibero -iKES > -iCES con el significado de «gentes de».

Como los UNTIKES, gentes de Untika, ceca «unti+kes+ken; o los ILTIR+KES y su ceca «iltir+kes+ken»; o los URKES (ceca Urkes-ken)…

Si OTsTiKeS dio Ostiz, URKeS > URITZ? (1)

Pregunto 😉

(1) Para URITZ, «Julio Caro Baroja cita varios nombres de persona como Uri, en genitivo, en inscripciones romanas del Pirineo…» (Toponimia navarra).

El caso es que, encima de URIZ en Artzibar, está URIZAR, antiguo castro de la edad del hierro.

Claro, Antton. Las series con nombre propio + sufijo posesivo son una forma de jugar seguro en toponimia, pero hay que estar atentos a las excepciones. Por eso, no tiene sentido incluir Arana en la serie Adana, Antezana, Antoñana, Añana, etc. Cuando hay un apelativo descritpivo con fundamento, creo que debe prevalecer frente a la hipótesis deantroponímica.

El sufijo patronímico -iz < -ici- es muy productivo en romance y puestos a elucubrar es seguramente la opción más segura para Ostiz, siempre que haya un antropónimo candidato, como el Ostius que propone Julio Caro Baroja. ¿Pero es realmente un buen candidato? Podemos consultarlo:

Nombres como Ascaricus o Malarico parecen más fiables que otros peor documentados (Aliaricus, Eldericus). Hay casos como Adana que no tienen fácil respuesta.

Joseba, creo que nadie pone en duda que el sufijo -IZ sea muy productivo en toponimia.

La clave es saber cuándo -IZ es un sufijo posesivo añadido a «nombre propio» o a un «elemento descriptivo», etc.

Por eso, mi pregunta sigue en pie: viendo la evolución natural del caso «garaikoetxe» > «garikoits», ¿es posible que ese sufijo -IZ tenga algo que ver con «eche/iche»? Esa era la pregunta original

–¿De dónde proviene «eche/iche»?

–La toponimia en -IZ tan abundante en la península ¿Tiene muchos paralelos al norte de los Pirineos?

–¿Hay alguna posibilidad de que fuera una evolución al romance de algún sufijo ibero: iKe > iCe? OTsTiKes > Ostitz? Porque esa /K/ ha sonado de distinta manera: K, Qu, C, CH…(perdón si mezclo churras con merinas, que seguro que sí)

(Y ya puestos, sigo haciendo el ridículo, aprovechando que es finde y casi nadie me está viendo: hablas de ostiarius como cargo doméstico y religioso, ¿quizás de ostendere?, término bastante polisémico, portero, guarda, custodio, el Custodio, ostensorio, lugar de exposición, mostrador…Y a lo mejor: OTs+IRTAN en Irulegi se refiere a mostrador + irtan: lugar cerrado…es decir, tienda…¿Demasiado «prosaico» quizás?

Barkatu 😉

Creo que aquí estamos obligados a mencionar los dobletes en -ana/-ama, que seguro que tú, Joseba, tendrás acceso más fácil a algún banco de datos donde se pueda apreciar mejor este «fenómeno», si es que es tal.

A mí, a bote pronto, se me ocurren Lezana/Lezama, Aldana/Aldama, Arana/Arama (en este caso Arana dejaría de ser descriptivo). Tenemos Bezana, en la provincia de Burgos, en zona donde parece que pueda haber antigua toponimia vasca (Hoz de Arreba), y el giputz Beizama.

Seguro que hay más por ahí.

El resultado /y/ en Menoyo es propio del asturianu (en sentido lingüístico, no geogràfico).

Ez bada, ez !! Ni pekatari; ez dut irakurri Mitxelenaren «Apellidos Vascos» eta ez dut uste irakurtzerik izanen dudanik ere. Herri koxkor batean bizirik, halako liburuak eskura izatea ez baida erraza izaten (enpatia pittin batez ulertuko duzunez, Mikel.)

Kontsulta xume bat egitera etorri natzaizue Kontsultara eta Vademecum-a irakurtzera bidaliko al nauzu bueltan etxera?

Mikel Belaskoren “Diccionario etimológico de los montes y ríos de Navarra” hori bai badut etxean eta Toponimiari buruzko gauza franko internetez lortzen dut…Handik atera ditut Caro Barojaren Gorricus, Mesquiricus, Araicus, Olaicus… inork inoiz ezagutu ez dituen xelebre horien izenak. Mitxelenaren usteak eta iritziak ere jasotzen ditu Belaskok berean… baina nik galdetzen dudana gauza oso zehatza baida.

-IZ atzizkia < -ITX(e) izenatik etorri ote izan zenik ba al daki norbaitek hemen? Edo baztertu behar da "atarramendu" hutsa delako?

Egunon, Antton

Kasualitatea besterik ez da «Garaikoetxea/Garikoitz» hori. Ez buelta lar emon

Eskerrik asko, Adrian, erantzuteagatik.

Zuk diozun eran, Garaikoetxea > Garikoits kasualitatea hutsa izan daiteke, seguraski hala da; gainera XVIII-XIX mendekoa dela ez dut ahantzi nahi.

Baina mendiaren beste magalean haenbeste -IZ – AURITZ, AGOITZ, ANTXORIZ, ARDAIZ, GORRITZ, GORRAITZ, ITOIZ… eta den-denak etxe multzoak, batzutan etxe bakan batzuk, baina eraikinak, bizitokiak…kontxo, ez dakit bada. Argi gehixeago nahiko nuke nonbaitetatik.

(Bestalde: uste dut herrixka askok hartzen dutela beretzat -IZ atzikia, hori ere hala da. Gainera kasu batzutan gaurko -IZ < AITZ edo ITZA zela uste dut (adibidez GORR-AITZ edo ITOITZ, niretzat ITOITZ(a) – ITURISSA Antoninok aipatzen duena, Iruñea eta Summus artean.

https://www.torreon.gob.mx/archivo/pdf/libros/104%20Apellidos%20Vascos.pdf

Desde México lindo

Volviendo al tema que nos ocupa, la Reja de San Millán, me gustaría poner la lupa en uno de los pueblos citados en esta, en concreto, Garonna en Hiraszaeza, llanada alavesa a escasos kilómetros de Alegría-Dulantzi. Hoy es el pueblo de Gauna, y cómo no, ha dado lugar a apellidos como Gaona y compuestos con Gauna.

Resulta llamativo su similitud con el hidrónimo Garona de Aquitania, o con la toponimia menor de Navarra ( La Garona-Castilnuevo) y foz de Garona ( Zaragoza ), a escasos kilómetros del primero.

Estamos ante una voz aquitana que se expande hacia el sur? Es producto de la casualidad o prueba de que en estos tres lugares habitaban personas con una lengua común?.

Es probable que fuese una errata de Garonna en vez de Gaona, por su similitud con Garoña del valle burgalés de Tobalina. No es habitual la pérdida de la «r» intervocálica tan temprano, y la «n» geminada posiblemente quisiera representar esa «ñ». De todas formas, si no hay errata, estaría bastante claro que estamos ante el mismo nombre en los casos que citas y en el del valle de Tobalina.

El significado es toda una incógnita, aunque seguro que hay por aquí quien le otorga un origen céltico. Eso podría representar un problema por las ubicaciones que has mencionado.

Se me había pasado el despoblado de Garona, que sin duda es el referido en el documento:

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Garona_(%C3%81lava)

El topónimo Garona aparece con frecuencia en la vertiente sur de los pirineos. En Navarra, al menos 2 veces, en los términos de Urraul Alto y Castillonuevo. En Aragón al menos me constan 3: en la Jacetania al norte de los Mallos de Riglos; en el Sobrarbe encontramos la Garona de los Molinos en la vertiente norte de Peña Montañesa que desagua en el río Cinca, y en la Ribagorza un barranco que desagua en el rio Esera entre Castejón de Sos y Campo. Todos vinculados a corrientes de agua.

A. Holder, sin proponer una etimología concreta, entiende que la forma genuina es Garunna y la relaciona con el topónimo Gerunda que él considera ibérico. En el marco de la ibero-vasquidad del hidrónimo, la idea que cunde en la actualidad es que se trata de un compuesto cuyo primer elemento es kar- ‘piedra’. Y respecto al segundo… nos lleva a un grupo -nd-. [Para] Garunna ( Gerunna > Gerona (> Girona) es paralela a la de Garunda > Garunna > Garonne (Garona). El riguroso cognato Garonda, hidrónimo de Mallorca. El hidrónimo lituano Gìrandas.

Los hidrónimos -ndo lituanos y al menos una parte de los hispanos no pertenecen a las lenguas indoeuropeas históricamente conocidas en una y otra zona (báltico, celta y latín) sino a arqueo-variedades de la familia extendidas desde Anatolia con la difusión del Neolítico.

La ciudad hispana de Gerunda, probablemente se llama así por trasferencia de uno de los nombres antiguos del río que la baña, el Ter, otro de los cuales fue posiblemente Alba. De hecho -nd-, variante diatópica y diacrónica de -nt-, es una formación hidronímica corriente en Europa y Anatolia.

Garunna procede de Garunda en virtud de un fenómeno fonético corriente, que puede repetirse independientemente en varios puntos. Precisamente el lugar del nacimiento del río Garona, en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica, es uno de esos puntos en los que endémicamente se produce.

Garunda tiene diversos cognatos antiguos y modernos en ese cuadrante noroccidental de Iberia. Para empezar Gerunda, que sufre el mismo proceso fonético > Gerunna > Gerona. También en el Alto Aragón el cognato Garanta, hidrónimo moderno con la variante sorda que, como tal, no sufre el proceso asimilatorio de la variante sonora. Además tenemos los hidrónimos Barranco de la Garona (Huesca y Zaragoza), Barranco Garoneta (Huesca), Valle de Girones (Lérida), Fuente de Girona (Huesca), Barranc de Girona (Castellón de la Plana), Barranco de Garanona (Valencia). De esas formas hay un ejemplo algo más al sur en el río Girona (Alicante).

(EL GARONA Y SUS IGUALES – Francisco Villar – 2011)

Gerunda no tiene pinta de ser ibérico, y la raíz que menciona es *karr-, no **kar-.

Geratzen den oporraldi-zatirako irakurgai gomendatua, labetik atera berria: Joanen Ebanjelioaren Ana Ürrütiren zubererazko itzulpena (1873), Manu Padilla-Moyanok paraturiko edizioan. Honatx esteka…

https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/26564/24877

Ni niz bidia, eguia, eta bicia (Jn 14:6)

Esker mila, Mikel, oso itzulpen polita. Gainera, “haragui” itzultzen du “sarx”, eta ez, Elizen Arteko Bibliak bezala, «gizon».

Juanen ebanjelioaren hasiera da, txikitan mezetara joaten ginen asko elizatik urrutiratzearen arrazoietako bat, beste askoren artean. Ez genuen tutik ere ulertzen. Orain ere, nekez. Ulergarritasuna erraztea, haatik, ez da ezinezkoa.

Esaterako, “Hatxarrian Elhia zen” hori (EABn “Hasieran bazen Hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta Hitza Jainko zen”), gero “haragui” edo “gizon” egingo zen Hitza: zer arraio esan nahi du horrek? Hasieran Hitza zen. Super arraroa.

Aldiz, esaten badizute Juanek hor «Logos» darabilela, eta estoikoen mundu hartan jainkotiarra zela Logos hori, kosmosaren ordena inpertsonal arrazoizkoa, eta kristauen berrikuntza Logos hura pertsona egitea izan zela, orduan zentzu apur bat hartzen du. Sinetsi ez arren, ulergarria da bederen.

Beste esaldi batzuk berez dira ulergaitzak, giza logika gainditzen dutelako, Markosen hauxe bezala: “Daukanari emango zaio, baina ez daukanari, daukana ere kenduko zaio”. Jainkoaren editoreek ez zuten maila eman.

Markos, ondo diozu. Estoikoek uste zuten Logosa -edo Arrazoia- existentzia osoa sorrarazten zuen jainkotiar elementu bat zela, eta zuzen nazazu oker banago baina ideia hau platonismotik abiatzen da: platonistentzat, logos jainkotiarra espiritua eta materia elkarri eragitea ahalbidetzen duena da. Helenismoarekin ideia hauek Mediterraneo ekialdar osoan barrena zabaldu zirenean, juduek ere xurgatu zituzten, baina…, nola egokitu judaismora? Bada, erraz zuten, judaismoaren tradizioan bazelako kontzeptu abstraktuak -eta batez ere Jainkoaren atributuak- “hipostasi jainkotiar” gisa interpretatzeko ohitura. Horixe bera dugu Esaera Zaharrak 8-an, zeinetan Jakinduria lehen pertsonan mintzo den: “Jaunak berak sortu ninduen bere lanaren hasieran…”. Hortik helenismoarekiko kontuaktuaren ondorioz Jakinduria Logosarekin trukatzera pauso txiki bat besterik ez dago…, eta pauso hori Filon Alexandriakoak eman zuen. Beronen pentsamenduan, Logosa izakirik altuena zen, Jainkoaren irudia, zeinaren arabera unibertsoa taxutua den.

Ez dago argi Joanen Ebangelioaren egileak -zeinahi ere zen berau, ez baitago argi- Filonen lana irakurri zuen. Ez du zertan, sinkretismo greko-judutar hau giroan baitzegoen. Izan ere, gaur egun aditu gehienek uste dute Joanen Ebangelioaren hasiera jatorriz aparteko poema bat zela, ebangelioaren egileak bereganatu -ziur aski ez berak sortu- eta baliatu zuena beste ebangelio bat sortzeko (sinoptikoez zeharo bestelakoa izan arren, egileak sinoptikoak irakurri zituen inondik ere, iritzi zabalduenaren arabera). Pasartearen izaera poetikoa “staircase parallelism” motako egituran antzeman daiteke. Ingelesez jartzen dut, Bart Ehrmanen “How Jesus became God” (274. orr.) liburutik kopiatzen baitut (haren etzanak, nik larriz):

In the beginning was THE WORD

And THE WORD was with GOD.

And GOD was the WORD. (Jn 1:1)

In him was LIFE,

And the LIFE was the LIGHT of humans.

And the LIGHT shines in the DARKNESS.

And the DARKNESS did not overcome it. (1:4-5)

Argudiaketa luzea da (ikus Ehrman), baina lehen hogei bertsikuluetatik Joan Batailatzaileaz esaten dena (1:6-8, eta 1:15) erauzten badugu, poemaren jarioa oso naturala da. Hortaz, ematen du egileak aurretiaz ezagutzen zuen aparteko poema honekin hasten den ebangelio bat egin nahi izan duela; aurreko ebangelioen narrazio-hari minimo bat mantentzeko, baina, “Joan Batailatzailea = Jesukristoren aitzindaria” elementua sartu behar da hasieratik. Horregatik txertatu du ideia hau poemaren lerroen artean.

Poema horrek Esaera Zaharrak 8-aren antz nabarmena izango zuen, bietan hurrenez hurren Logosa eta Jakinduria hasieran baitziren (Genesiaren 1:1-en imitazioz, inondik ere, “Hasieran zen…”), Jainkoarekin zeuden, bizitza ematen dute, argia ematen dute, etab.

“Hasieran Hitza zen” ez da hain arraroa kontuan hartzen bada egilearen helburua Logosaren inguruko pentsamolde hau guztia Genesiaren hasierarekin egokitzea dela: “Hasieran zen…” (Gn 1:1), eta beheraxeago: “Eta Jainkoak ESAN (= Logos) zuen: izan dadila argia…” (Gn 1:3). Genero midrashikoa da; esaten den orok arrazoi bat dauka, elementu ñimiñoenari ere sinbolismo bat dario.

Jakina, aurreko ebangelioetako Jesukristoa haragi bihurturiko (Jainkoaren atributu bat den) Logosa baldin bada, orduan kristologia izugarri altuko planteamendu bat egiten ari da ebangelio honen egilea, Jesukristo nola edo hala Jainkoa baita (formalki aurreko ebangelioetan bezala bere buruari Jainkoaren Semea esan arren, gogora bitez “ni eta nire Aita bat gara” Jn 10:30 eta “ni ikusi banauzu, Aita ikusi duzu” Jn 14:9); hortik Hirutasunaren arrakastan ebangelio honek izan zuen garrantzia eta Nizeako Kontzilioan izan zuen pisua.

Zenbat gauza, Mikel! Nire txikitako mezetan apaizaren alboan egon bazina sermoiak azaltzen, pertsona gorrei bezala, kristau izango nintzen gaur egun beharbada. Edo zerbait ulertuko nuen, bederen.

Filosofiaren historia irakasten duzunean, Heraklitorena da aipatzen den lehenbiziko logosa, oker ez banago. “Mitotik logosera” izena du hasierako betiko kapituluak. Eta oso aspaldikoa da halaber kontrajartze horri egiten zaion kritika: logos asko dago mitoan, eta mito asko logosean. “Logoi” deitzen die hain zuzen Platonek Politeiako mito ospetsuei (Giges, leizezuloa, Er).

Uste dut jadanik Heraklitok aditzera ematen duela Mikelek iradokitakoa, Platonek eta estoikoek bere egingo zutena: unibertsoa logos delako uler dezake giza logosak: bat datoz logos handia den kosmosa eta logos txikia den giza arrazoimena, isomorfoak dira. Edertasun grekoa ere, armonia kosmologikoa harri zizelkatuan edo mihisean mamitzea da, giza maila txikian barnebiltzea eta adieraztea.

Juduen eta grekoen arteko aldea, begirada estetikoari dagokionez, Erich Auerbachek azaldu zuen ezin hobeki Mimesis liburuan. Mundua ikusi egiten zuen grekoek; juduek, berriz, hitza erdi autistikoki entzun. Eta juduen eta grekoen mundu-ikuskerak adosteko orduan, Alexandriako Filon duzu doike figura erabakigarria.

Barka, logos gutxi eta kaos handia erantzun honetan, baina nire puzkerrera noa, ikasleek esaten duten bezala (indoeuroparren inbasio etengabea hizkuntzan!)

Egundoko betekada daukat udan kristautasunaren hasierari buruzko liburu gehiegi irakurtzeagatik, eta ezusteko ederrak hartu ditut.

Jesusen lehenbiziko dizipuluek, arrantzale analfabetoak, ez zekiten grekoz, baina oso-oso zabalduta zegoen inperioko eta Mediterraneoko jendearen artean grekoaren ezagutza. Lukas ebanjelariak ondo zekien, Markosek txarto, baina, edozein jatorri etnikoa izanik ere, jendea moldatu egiten zen, idazleak bai behintzat.

Badena badoa, haatik, hemen ere Heraklitok arrazoi, eta azkar ari ziren joera linguistikoak aldatzen: harrituta gelditu naiz Peter Brown bezalako aditu ezin fidagarriago bati irakurrita oso inprobablea dela San Agustin ez izatea latindar elebakarra. Ez zekien grekoz, ez zekien amazigh, ez zekizkien inguruko hizkuntza punikoak. Eta ez zuten kostaldean hazi, baizik 2000 miliatara barrualdean, itsasotik 600 metrotara zegoen goialde batean, Mediterraneotik ondo bereizirik.

Bukatzeko: seguru aurretik ere atera dela Trifiniumen, eta beraz barka berriro, baina ez nekien Juan Bataiatzailearen burua ebakiarazi zuen Herodiasek bolada luzea pasa zuela Lugdunumen. Eta bere anaia Herodes Agripa judu zeharo helenizatu eta erromatartuak, Kaligularen adiskideak —baina San Pauloren solaskidea ere bai hala ere—, horrek ere babesa aurkitu zuela Lugdunumen, zorrez itota zebilela hartzekodunen presioak Erromatik ihes egitera behartu zuelarik.

Historialari bikainak dira Catherine Nexey eta Peter Brown, eta oso ondo kontatzen dituzte gauzak. Literaturan, Emmanuel Carrèreren Le Royaume (El Reino, El Regne) da Lukas, Paulo, Juan, Herodes Agripa, Flavio Josefo eta sasoi hartako figurei buruz irakurri dudan nobelarik onena (bueno, bakarra).

MZ. Jesusen lehenbiziko dizipuluek, arrantzale analfabetoak, ez zekiten grekoz, …

MM. Baina Markos, benetan ari zara? Benetan uste duzu izan zirela fisikoki, literalki, arrantzale analfabeto batzuk arameoz hitz egiten zutenak eta albotik igarotzen zen lehen predikatzaile ezezagunak deituta batak bestearen ondoren sareak, familia eta ondarea bertan behera utzi eta jarraitu ziotenak? Ebanjelio osoa, eraikuntza midrashiko bat den Jesusekin hasita, alegoria bat da! Ez diot nik, Markosek berak (alegia, lehen ebanjelioaren egileak, zeinahi ere zen berau) dio:

Mk 4, 10-12

10 Bakarrik gelditu zirenean, Hamabiekin batera Jesusekin zebiltzanek parabolen esanahiaz galdegin zioten. 11 Eta hark esan zien: “Zuei Jainkoaren erregetzaren misterioa ezagutzea eman zaizue; KANPOKOEI, ordea, DENA parabola bidez ematen zaie. 12 Zeren eta, Liburu Santuak dioen bezala, ikusten dute, bai, baina ohartzen ez; entzuten dute, bai, baina ulertzen ez; horrela, ez dira Jaunarengana bihurtzen eta ez zaie barkatzen”.

MM. Iniziatu-talde horretan ez gaudenoi (ebanjelioaren irakurleoi), den-den-dena parabola bidez ematen zaigu. Bestela esan, Markosek dioena da: ez hartu gauzak hitzez hitz, ez interpretatu kontatzen ari natzaizuen hau guztiau literalki. Interpretazio literal, azaleko horrekin geratzen bazarete, ikusi bai baina ez zarete ohartuko, entzun bai baina ez duzue ulertuko.

Ergo, Markosen beraren hitzetan…, ebanjelio OSOA parabola bat da.

Mikel, ez zait iruditzen Markosen DENA horren interpretazio posible bakarra zuk adierazitakoa denik. Hori bai, uste dut mitistak arrazoi gero eta sendoagoak ari direla pilatzen. Ane Lindane ere erakarri dute, duzue. Gainera, Apokalipsiko Jainkoak nahiago zaituzte, gu epelok baino: goitikatu egiten gaitu gu.

Richard Carrier irakurri eta konbentzitu egiten nau (Onfrayk baino hobeto aldezten du mitismoa). Baina Paul Veyne eta gisako historialariak irakurtzen pasa dut uda. Paul Veyne, adibidez, ateoa da goitik behera, baina eszeptikoen eldarniotzat du mitismoa.

Narrazioak dira ebanjelioak, eta Emmanuel Carrèrek narraziogilearen ikuspuntutik aztertu ditu Le Royaumen, bere burua batez ere Lukasekin identifikaturik. Ondorioa: mitismoa “operetako nietzscheismoa” da.

Beraz, ez dakit. Baina seguru taberna batean zurekin hamar minutuz mintzatu eta zeharo mitista irtengo nintzatekeela.

Abstraktuan, arrazoi duzu, Markosek Mk 4, 10-12n Jesus pertsonaiaren bidez irakurleari ebanjelio osoaren inguruko mezu sekretu bat igorri nahi diola, interpretazio bat baino ez da. Baina kristautasun goiztiarraren testuingurua eta Markosen ebanjelioaren egitura osoa xeheki arakatzen badira, interpretazio hori askozaz onena da, nire ustez. Batez ere, bi gauza hartu behar dira kontuan (eta ez dira kontuan hartzen):

1) Jatorriz, kristautasuna misterio-erlijio bat zen, alegia helenismoarekin Mediterraneo ekialdar osoko kultura guztiek garatzen dituzten misterio-kultuen bertsio judutarra. Eta, misterio-erlijioetan, elementu horiek guztiak (iniziazio-graduak, kanpotarrak/barnetarrak binomioa, interpretazio literala eta alegorikoaren arteko jokoak, irakaspen sekretuak, lerroen artean ulertu beharreko mezuak, gainulertuak, azpiulertuak, asmakizunak, etab.) ohikoak ziren.

2) Ebanjelioak ez ziren sortu denak batera (edo bateratsu), modu hierarkizatu batean baizik, bakoitzak aurrekoari zuzentzeko edo zerbait gehitzeko asmoz: lehen Markos (nagusiki paganoei zuzendua, besteak beste Paulok gutunetan transmitituriko mezu hipermistiko eta iluna modu ulergarrian jartzea zuena helburu, Pauloren Jesus zerutiarra baliabide midrashikoen bidez pertsonaia historiko bihurtuz), geroago Mateo (kristau mezua edukiz betetzen eta judutartzen saiatzen da, osagai misterikoa nabarmen lausotu eta osagai literala azkartzen delarik), geroago Lukas-Eginak (aurreko bi joeren sintesi bat, hari historikoa -zeharo fiktizioa- are gehiago sendotzen dela), eta azkenik Joan (bere kasa doa, sinoptikoen hariari uko eginik, neurri batean ildo gnostikoa urratuz). Beraz, Markosen egitasmoa ulertzeko, hortik aurrerako ebanjelioez (Mateo, Lukas, Joan) ahaztu behar dugu. Eta hau ez da egiten, beti edo ia beti abiatzen garelako ebanjelioen ikuspegi pankroniko batetik (edo are okerrago, Itun Berrian lehenago agertzeagatik Mateo oinarrizko narrazio-haria delako ideiatik).

Dena dela, Markosen ebanjelio osoa “parabola zabaldu” edo “extended parable” bat delako ideia ez da ez nirea (ez zait niri bat-batean Trifiniumen bururatu), ezta Richard Carrier-ena ere, John Dominic Crossan apaiz ohiarena baizik. Amildegia ikusita, baina, ikertzaile honek ondorio logikoa atera gabe atzera jo eta historizismoaren milagarren bertsio bat asmatu zuen (Jesus = predikatzaile zinikoa, oker ez banago).

Richard Carrier-ek azaltzen du, hemen, 07:45-09:45 bitartean…

https://www.youtube.com/watch?v=lDpEeHD54Mo

Nik ulertu dudana: Alemaniako exegesiak XIX. mendean Markosen lehentasun kronologikoa ezarri zuen. Baina aldi berean bi iturrien hipotesia ere adierazi zuen, eta gaur egun ia inork ez du inpugnatzen.

Hipotesi horren arabera, bai Mateok eta bai Lukasek, nork bere aldetik, Markosen testua kopiatu egin zuten: hori da lehenbiziko iturria. Adibidez, Mariari buruz dioen guztia kopiatu zion Lukasek Markosi. Markosen ebanjelioaren erdia baino gehiago jaso zuen Lukasek bere horretan.

Baina bigarren testu bat ere erabili zuketen, Markosen ebanjelioa baino zaharragoa, Markosek ezagutu ez zuena, eta laster galduko zena.

Ez da aztarna materialik gelditu, baina ia aditu guztiek onartzen dute dokumentu horrek existitu behar zuela, eta Adolf von Harnack exegetak 1907an proposatu berreraikuntzaren antz handia izan behar zuela. Q deitu zion von Harnackek (Quelle-tik, iturria).

Von Harnacken berreraikuntza ahalbidetu zuen printzipioa: Markosengandik ez datozen Mateoren eta Lukasen pasarte komunak Q-tik datoz. Pasarte asko dira eta ordena berean ageri dira Mateorenean eta Lukasenean.

Hamar bat orrialdeko bilduma da Q, 250 bat bertset baino ez, eta deigarria: hamarretik bederatzi ez dira Jesusen bizitzako pasadizoak, Jesusen hitzak baizik.

Objekzio posiblea: Mateok zein Lukasek bi iturri berdin erabili bazituzten, eta ordena berean, ez al ziratekeen beren testuak berdinak izan behar?

Ez bada: zeren, gainera, hirugarren iturri bat ere baitzuten biek, bakoitzak berea, alemaniar exegetek Sondergut deritzotena, ondasun propioa, norberaren altxorra. Munta handiko hainbat pasarte dira Lukasek berak asmaturikoak: samaritar ona, seme galduaren parabola, Magnificat-a…

Alegia, Lukasen ebanjelioaren erdia Markosenetik dator, laurden bat Q-tik, eta beste laurdena Sondergut duzu (Mateo berdintsu).

Zalantzak daude, Jesus existitu ote zen; eta, existituz gero, inoiz ez dugu jakingo zer esan zuen hitzez hitz. Dena den, Carrèreren ustez, inon ez gaude Q-n bezain hurbil jatorritik, inon ez da Jesusen ahotsa argiago entzuten, hipotesi filologiko baten ondoriozko dokumentu birtual hutsa den arren. Jesusek Q-n bere burua ez du Kristotzat, ez Jainkoaren semetzat, ez Mesiastzat. Q-n mintzo dena gizaki hutsa da, eta inoiz ez digu eskatzen berarengan sinestea. Paulok asmatu zituen Kristo, Jainkoaren semea, Mesiasa.

Carrère (gutxi gorabehera): “Demagun Paulo ez zela existitu, ezta kristautasuna ere, eta Jesusengandik, Tiberioren garaiko galilear predikariarengandik, Q hautespen laburrak baino ez duela iraun. Demagun hebrear Bibliari profeta berantiar gisa emendatu zitzaiola, edo bi mila urte geroago aurkitu dela, Itsaso Hilaren eskuizkribuen artean. Uste dut bere originaltasunak, bere poesiak, bere autoritate eta ebidentzia doinuak zur eta lur utziko gintuzkeela, eta, edozein elizatik at, leku bat hartuko zukeela giza jakinduriaren testu handien artean, Budaren eta Lao-Ziren hitzen ondoan”.

Kuantitatiboki, arrazoi duzu, baina teologoak ez diren 2025eko mundu anglo-saxoiko punta-puntako Itun Berriaren ikertzaile (historizista zein mitizista) gehienen artean, gaur egun mainstream-a da Q hipotesiak konpontzen dituenak baino arazo askoz gehiago sortzen dituela. Berez, kritizismo hau 70eko hamarkadan hasi zen Oxfordetik zabaltzen (Austin Farrer, Michael Goulder), baina gai honetan eskema zaharrei eta betiko klitxeei eusteko joera bereziki indartsua izan da eta izango da. Hortaz, luzaroan jarraituko dugu kasuen %95etan irakurtzen Q hipotesia aditu guztiek edo ia guztiek onartzen dutela, edo are Q dokumentua hizpide izaten hipotesi bat ez baizik eta egitate bat bailitzan. Berriro ere, Carrier-ek azaltzen du, atzo jarri nuen bideoaren bigarren partean, kasualitatez tarte bertsuan. 07:45-10:45 bitartean, hemen…

https://www.youtube.com/watch?v=UmboG2xm5tY

Edo Mark Goodacre (zenbat Mark, Markos…, kontu honetan) historizistaren beste hau…

https://www.youtube.com/watch?v=2jFdOmWExkk

Emmanuel Carrère-ren “El bigote” oso dibertigarria da, baina nik ez nuke Carrère kristautasunaren sorreraren arazoan autoritatetzat hartuko.

Carrèrek berak ere ez du bere burua autoritatetzat hartzen. Baina zintzoa da, eta Le Royaumen aldez aurretik abisatzen dizu: hipotesi hauek goitik behera asmatu ditut, ez da ezinezkoa Flavio Josefori hori gertatu izana baina ez dago egiaztaturik, Renani hartu dizkiot ideia hauek…

Edonola ere, Paul Veynek aitortzen du harrituta gelditu dela Le Royaumen aurkitutako seriotasunarekin eta egiarekin.

Youtube honetan, 10:30-12:00

https://www.youtube.com/watch?v=17pxWNgus0s&t=1326s

Veynek erabat fidagarritzat du Carrère. Historiari dagokionez, inpekablea ei da. Gainera, aurkikuntza originalak ere egin ditu, aditu eta erudituei ihes egin dieten arren Veynek berak egiantzekotzat dituenak: Santiagoren gutunaz, Apokalipsiaren espiritu antipaulinoaz, Lukasen espiritu fabulatzaileaz…

Mikel, ez ote gaude bi tradizio exegetikoen artean harrapatuta, anglofonoa batetik eta aleman-frantsesa bestetik? Ez dira bloke monolitikoak, baina filosofian ulergarria bezain praktikoa den bezala kontrajartzea batetik uharteetako enpirismoa eta zentzu komuna, eta bestetik kontinenteko idealismoa, antzeko zerbait gertatuko da agian exegesi biblikoan ere.

Harrigarria da filosofiaren historian gertatutakoa: alde batera, Occam, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Bentham, Stuart Mill segida uharteetan, Bertrand Russell eta gaur egungo jarraitzaileak arte, eta AEBetan Peirce, Dewey eta William James; eta bestera Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Kojève…

Noski, asko dira bikoizketa hori gezurtatzen duten salbuespenak. Adibidez, enpirista erradikala zen Gilles Deleuze.

Eta, erran gabe doa, bikoizketaren oinarrian ez dago arraza: Hegelen esanetan, Spinoza juduarena da judaismotik gutxien duen filosofia (ondo ohartu ziren sinagogan, eta anatema maranatha ezarri zioten), eta Kant goy-a da filosoforik juduena (lege arrotzaren eta zatiketa barneratuaren pentsalaria den heinean).

Hala ere, ezin eragotzi Carrierri enpiristen musika sumatzea, eta kontinentalena Veyneri. Aurreiritziak eragindako sugestioa beharbada, ez dakit zer irudituko zaizun.

Ez nuke esango mitizismoa tradizio enpiristarekin korrelazionatuta dagoenik, hori bada esan nahi duzuna. Lehen mitizista esanguratsua (ez termino honekin) Bruno Bauer dugu, bera alemana eta tradizio arrazionalista alemanean ezin murgilduagoa (batez ere txarrerako). Hegelen ikaslea, eta geroago belaunaldi ezberdinetan Marxen eta Nietzscheren irakaslea izan zen. Marxek gaztaroan kritika zorrotza egin zion (“San Bruno” esaten zion), are liburu edo idazki baten izenburuan beragan oinarrituriko erreferentzia bat sartzeraino (Die heilige Familie, 1844koa).

Itun Berriaren inguruko ikasketetan gaur egun mugimendu interesgarrienak Ingalaterran eta batez ere Estatu Batuetan garatzen ari dira, baina ez enpirismoagatik. Ingalaterran, tradizioz oso ondo lantzen dutelako papiro eta eskuizkribuen estematika, eta kontu hori pil-pilean dago IBaren ikerketan, batez ere lehentasun martzionita delako hipotesiaren karietara. Estatu Batuetan, filologo klasiko “laikoak” aurreko beste edozein garaitan baino neurri handiagoan sartu direlako tradizioz erlijiozkoa den eta erlijiozko erakundeek finantzatu duten jarduera batean. Horrek aurrerapen askotarikoak ekarri ditu, adibidez ebangelio generoaren sorreraren ulermen hobeago bat, orain genero hau ez meteorito baten moduan baizik eta literatura grekoko generoen testuinguruan ikertzen baita. Saltsa horretan sortu da azken urteotako mitizismo estatubatuarra.

Beste gauza bat, Markos. Mitizismoa ez da, edo ez du zertan izan, hiperateismo bat. Egia da Estatu Batuetan aktibismo ateoarekin aski korrelazionatuta dagoela (Richard Carrier-ekin hasita). Baina berez ez da bloke monolitiko bat. Are gehiago, sinetsi edo ez, kristautasun mitizista ez da halabeharrez oximoron bat, kristau mitizista batek beti aldarrika dezakeelako Markosen ebangelioaren jatorrizko interpretaziora (alegorikora, sakonekora, historiak lehenetsi zuen literala eta azalekoa bizkar-gainetik kenduta) bueltatu behar dela. Alegia, kristautasunak bere jatorrietara, bere abiapuntura itzuli behar duela, eta hor orain bi mila urte baztertu zen bidea oraingoan hautatu.

Hau gertatu egin da, zenbait kasutan. Ezagunena Thomas Brodie dominiko irlandarrarena da. Ebangelio Berriari ezin konta ahala buelta eman ondoren, 2012an “Beyond the Quest for the Historical Jesus: Memoir of a Discovery” liburua argitaratu zuen, Joan Batailatzailea > Jesusen narratiba osoa goitik behera Elias > Eliseo profeten ereduan oinarrituriko kontakizun asmatua dela defendatuz. Bere kristautasunari uko egin gabe. Guztiarekin, Dominican Biblical Institute-tik kanporatu zuten, eta ez dakit Ordenatik (dominikoenetik) ere egin duten. Spinozari gauza bera gertatu zitzaion, Moisesek Tora idatzi ez zuela esatera ausartzeagatik (nola liteke, Moises bera Toran hiltzen da-ta?).

Mila esker, Mikel!

Dena den, nik ezin dut eragotzi enpirismoarekin lotzea “Ingalaterran tradizioz oso ondo lantzea papiro eta eskuizkribuen estematika”. Arreta hori euskarri materialari eta eskuizkribuen ezaugarri zehatzei ez dago lotua anglofonoek biografiak idazteko orduan duten nagusitasunari? Ez soilik autore anglofonoei buruzkoak; Marko Aurelio, San Agustin, Spinoza, Diderot, Wittgenstein, Simone de Beauvoir, Hannah Arendti buruzko biografiarik onenak ere anglofonoek idatzi dituzte. Xehetasun errealari arreta, janzkerari eta txutxu-mutxuei… Aldiz, kontinenteko joera ondo adierazten du Heinek Kanten bizitzaz idatzitakoak: “Jaio zen, lan egin zuen, hil zen”. Kito. Zuzenean ideietara. Maizago gertatuko da ziurrenik filosofian hizkuntzalaritzan baino.

Bestalde, miresgarria egiten zait nola kontrolatzen duzun ebanjelioen inguruko eztabaiden bibliografia. Pentsatu nahi dut hizkuntzak hor garrantzi berezia duelako sakondu duzula horrenbeste. Igandean, estropadak ikusten ari nintzela, pentsatu nuen: Mikeli edozer galdetu behar diot, ea zer iritzi duen Etiopian kristo aurreko V. mendean ogiaren salneurriak izan zituen gorabeherez; edota kooperatiben egoeraz Suedian joan den mendeko 60ko hamarraldian. Seguru erantzuna ezustekoz beterik etorriko dela. Baina gero iruditu zitzaidan galdera horiek urrutiegi daudela Trifiniumen izaeratik.

Azkenean egia izango da jakintzaren funtsezko zeregina, hipotesiak sortu baino gehiago, aurreiritziak desegitea dela: dominikar mitistaren kasuak oroitarazi dit arrazari eta politikari loturiko nire aurreiritzi baten urraketa: juduak dira Hamaseko zenbait militante, DeepSeekek ezinezkotzat jotzen duen arren, eta ez derrigorrez Mossadekoak.

No he encontrado en mi archivo de fotos la que hice yo del cartel de Aostri de Losa (a 0,2), pero sí una en Google Imágenes. Vean qué bonita (aunque la mía lo era más)…

https://www.flickr.com/photos/ezkerra/4878297777/

Está como diciendo: hasta aquí llegó la lengua aquitana.

A ver si se puede ver esta foto

Zer esan nahi du «datu arkeologikoak ezin direla horrela erabili»? Arkeologoen baimen bereziren behar ote dugu hizkuntzalariok datu arkeologikoak erabili ahal izateko?

Abuztuak baimentzen duenez, hitz beste: Las Eretaseko arkeologia museoan badago Errensa jainkosari eskainiriko aldare famatu bat, Larragan aurkitua. Baina badago halaber Berbintzanako Calixtínek traktorean luzaro eramandako harri bat, latinezko inskripzioekin. Eminentzia bat zen Berbintzanan Calixtín, atzera eta aurrera beti traktorean. Pisua handitu eta goldea lurrean sakonkiago sartzeko zerabilen Calixtínek harria, ildoa hobeto zehazteko.

“Eretas” horrek “era txikiak” esan nahi du, “larretxoak”. “Calle Las Eras” “Larrain kalea” da Berbintzanan. Biltegia zeukan Calixtínek museoaren ondoan. 90eko urteetan alabak generamatzan biltegiko burdinazko atera gauez, atean jarri eta berehala baitzetozkigun antzarak, ahateak, zakurrak eta Calixtínek han zeuzkan gainerako animalia zaratatsuak, alaben harridura eta poza piztuz.

Urtero joaten gara museora, azalpen bikainak ematen ditu Chari arduradunak, nola burdin aroko herri berreraikiaz hala museoko ondareaz: aurten, besteak beste, museoa egiteko XIX. mendearen erdialdean eraikitako industria-gune bat zaharberritu zutela ikasi dugu. “Sagartxo” izeneko kontserba-fabrika zegoen hor.

Ezustekoak ere gertatzen dira: iaz, bisoi bat sartu zen museo arkeologikoan.

Javier Armendarizek zuzendu zuen Las Eretaseko indusketa, eta Charik “El arqueólogo” deitzen dio, Erdi Aroan Aristotelesi “Filosofoa” deitzen zioten bezala, antonomasikoki.

Armendariz Berbintzanan agertu eta Calixtínek jakin zuelarik indusketak abiaraziko zituztela gauzaki oso zaharren bila, jakinarazi zion urteak zeramatzala zahar-zaharra zirudien harria traktorean jarrita, eta letra ulergaitzak zituela gainera. Miliarri bat zen, Konstantino enperadorearen garaikoa!

Aurtengo abuztuko erdi aldean, Nafarroako Museoan udarako prestatzen dituzten bisitaldi lagundu horietako batean, antzeko harlandu bat erakutsi digute, beste nekazari nafar batek traktorean erabilia, erantsitako pisu gisa, ildoa sakonkiago jorratzeko. Ondo landutako harriak izaten dira inskripzioak darakuskitenak, traktoreko atzealdean eroso ipintzeko egokiak. Zer ez ote genuke aurkituko, orain bertan kolpez Nafarroako traktore guztietako harri guztiak ikusiko bagenitu! “Arraneseku Selatsehe eraukon. Eturissan ekien Ilumberriars” irakurriko genuke agian horietako batean.

Zure «Arraneseku Selatsehe eraukon» asko gustatzen zait, espero nukeena da, hain zuzen ere.

Oso pozgarria zait, Orkeikelaur, benetan.

Eturissan ekien Ilumberriars zatian, Eturissan idazten ausartzeko Irulegiko OTirtan horren enea inesibotzat jotzen dutenen ikuspuntua hartu dut aintzat, eta ekien Ilumberriars-erako Gorrotxategirena Andeloko “Bilbiliars” irakurtzeko: Bilbilikoen estiloan egina. Ez da zeharo ezinezkoa beste Calixtín batek traktorean mosaiko astun bezain dotore bat eramatea, eta Ilumberrin ere arte propio bat edukitzea mosaikogintzan. Gainera, “ars” hori ez dagokio ezinbestez mosaikoak sortzeko moduari.

Bide batez, Trifinium irakurtzen duen lagun batek ipuin bat bidali dit: idazki epigrafiko bat aurkitzen dute Las Eretasen, eta horren berri aditu gisa telebistako albistegian “Mikel Orduña”k edo “Paloma Orduña”k ematen du, oraindik ez daki zer jarri.

Ezetz itzuli “baskoniko”ra, bietako edozeinek, Schleicherren Alegia! Alegia (hau pun bat da)….

https://es.wikipedia.org/wiki/La_oveja_y_los_caballos

Artilerik ez zuen ardi batek zaldi batzuk ikusi zituen…

Tira, itzultzen ikusi nahi zaituztet…

Mikel, ez da gauza berdina: Markosek ez zuen bere baskonikoa asmatu; ezagunak diren testu baskonikoak egokitu besterik ez zuen egin, izen propioak aldatuz. Horien interpretazio partzial bat adierazteko modu praktiko bat izan daiteke, nire ustez.

Quería aportar algunos vocablos de «ese sustrato latino congelado» en la zona de Natxitu (hoy perteneciente al municipio de Ea) y alrededores.

Angelutxu proveniente de la «casa de Angelua» (Mendieta 1616) y que amablemente ya ha comentado Joseba.

Un poco mas arriba de Angelua está la casa de Longa (presumiblemente recogería un topónimo anterior). El mismo Natxitu provendría de *Nassitum», algo así como «la nariz» en referencia al promontorio que hace el pueblo. La estela de Natxitu del s.I-II , y en las bodegas del Arqueológico de Bilbao apoya la ocupación humana en esa época. A mi personalmente me da que les bajaron de Arrola allí a hacer un faro o alguna forma de señalización marítima donde hoy se encuentra la que en otro tiempo fue muy venerada por los marinos iglesia de Sta. María de la Consolación.

Bedarona en el mismo municipio de Ea también muestra esos rasgos de época romana. En Ibarrangelu monte Armendu (*Armentum, nótese que no utiliza la habitual «Armenta» del Becerro G. para referirse a los ganados, rebaños).

Por otro lado añadir a la lista otro vocablo romance no presente en el becerro G. que es «Angio» (dehesa) de donde sale Angiozar y Angiz barrio de «Aiusti» = Aulesti (vaya deriva). Donde vemos un sufijado -IZ no deantroponimico, sino descriptivo (esas excepciones) igual que Arboliz (en Ibarrangelu que viene de Arbuliz) se conecta con Arbulo en Araba y lo que nos está describiendo la vegetación del lugar (Arsbulu como zona arbustiva dice Salaberri). Así que cuidado en comentarios con esos -IZ al menos con los alabeses y bizkainos que creo no se pueden equiparar con los – -ITZ centrales y orientales y que para mi son bastante mas abstrusos.

Por otro lado quería preguntar si ese paleo-sardo no se deberá a posibles relaciones comerciales con uno de los pueblos mas avanzados en navegación y culturalmente en la edad del hierro y de los que hablamos muy poco ( ni que fueran los romanos fueran los primeros en arribar a península) y me estoy refiriendo a los etruscos que tenían base en Cerdeña. El registro arqueológico es muy débil pero…. ¿Un pidgin entre aquitano y sardo-etrusco?. ¿Cómo lo veis?.

También preguntar si el «Diccionario latín-romance» de Nebrija, es interesante o funcional para desentrañar toponimias o si no me merece la pena.

También preguntarte Joseba si esos «boyal» pueden haber evolucionado en Urdaibai a «Motrollo» (Motrollu, Motrolloeta), que son bastante habituales en la zona y de las que no saco un significado claro (¿mortuorio acaso?).

Saludos.

A finales de 1024, los documentos del centro-norte peninsular atribuían a Sancho III el Mayor la condición de gestor preeminente en uno u otro grado de los territorios que colgaban de una considerable fracción de la cornisa cantábrica y de la vertiente meridional del Pirineo centro-occidental. En un contexto de ese tenor, los cilleros de la Cogolla encuestaron en el transcurso de 1025 los derechos del monasterio en 307 parajes de la Llanada Alavesa y de su entorno, dando forma a la pesquisa universalmente conocida como la Reja de San Millán. En apenas cuatro páginas, la minuta en cuestión denota con precisión la pujanza que había adquirido el Modo de Producción Feudal en la depresión vasca a comienzos de la undécima centuria, registrando lo sustancial del engranaje estructural: la pequeña explotación agropecuaria familiar como forma social de producción encargada de subvenir la alimentación; la propiedad parcial diferenciada como relación social garante del acceso a los medios de producción y la superestructura geminada feudal como andamiaje institucional encargado de dispensar defensa física y amparo anímico.

Permite, a su vez, intuir que los vascones silvoganaderos desalojados del Baztán por Reccaredo el año 588 no sólo habían completado su reconversión cristiana y agropecuaria en la depresión vasca sino que se habían posicionado en la estructura del Modo de Producción Feudal como élite dominante, ganando cuotas de liderazgo institucional como esforzados adalides de la repoblación del portillo del Alto Ebro y de las serranías ibéricas para dar salida al desarrollo demográfico y cobrando relevancia en el plano cultural como exitosos divulgadores de su lengua vernácula.

Nuestra contribución en este blog a la exaltación de una efeméride tan relevante como el Milenario de la Reja de San Millán no consistirá, sin embargo, en desmenuzar analíticamente su contenido sino, más bien, en glosar de forma introductoria la larga serie de movimientos político-institucionales que acompasaron la expansión del Modo de Producción Feudal y la proclamación de Sancho III el Mayor como rex ibericus.

Para sacar adelante dicho propósito, utilizaremos la fórmula ensayada con anterioridad -véase Cantaber en También sabemos cómo se llamaban-, que combina la representación cartográfica de los procesos históricos con su glosa literaria. Espigaremos, pues, seguidamente lo fundamental de las principales mutaciones geopolíticas que experimentaron las formaciones sociales del centro-norte peninsular durante el largo período que media entre la Edad del Bronce y los años finales del primer tercio de la undécima centuria de nuestra Era.

En entradas anteriores he subrayado con firmeza que el ideal de vida de los euskaldunes estribó en preservar la estabilidad del régimen pastoril. A tal efecto, idearon estrategias complejas. Así, por un lado, para aliviar las tensiones que provocaba en la urheimat el desarrollo demográfico, perfilaron dos opciones: primero, el nomadeo por tierras lejanas, que dio pie a las euskaldunizaciones tempranas; después, la trashumancia por las vertientes pirenaicas, que deparó algunas euskaldunizaciones individualizadas. Por otro lado, sortearon las tensiones bélicas que les salieron al paso -entre ellas el impacto de los indoeuropeos de primera y segunda generación- beneficiándose de la configuración laberíntica del saltus.

En términos de materialismo histórico, la Iª Edad del Hierro (750 – 350 a. C.) fue una genuina fase de Transición intersistémica -encuadrada entre el Modo de Producción Comunitario Primitivo (1.400.000 – 750 a. C.) y la Formación Social Antiguo-Esclavista (350 a. C. – 762 d. C.)- y en sus cuatro siglos de existencia se produjo la suplantación de la Prehistoria por la Edad Antigua. Para entender la naturaleza y sentido de esta crucial fase de Transición es primordial tener en cuenta dos aspectos básicos: en primer lugar, que los protagonistas del cambio fueron las propias etnias indígenas tiempo antes de la llegada de los romanos y, en segundo lugar, que las transformaciones afectaron -bien que de manera diferencial y distanciada- tanto a los inquilinos de los llanos como a los habitantes de los altos.

Es bien sabido que los productores cerealícolas de las campiñas del valle del Ebro dieron pasos muy rápidos desde el Bronce Final (1.300 – 750 a. C.) hacia un nuevo orden social, sustituyendo sin solución de continuidad tanto la forma social de producción (el linaje agroganadero por la pequeña explotación agropecuaria familiar) como la relación social (la propiedad comunal por la propiedad quiritaria) y la superestructura político-institucional (la jefatura redistribuidora personalizada por el régimen tributario). De esta manera, confirieron carta de naturaleza histórica -entre otras- a la familia nuclear, al poblado campesino, a la producción agropecuaria, a las instituciones formalizadas, al asamblearismo político, a los impuestos, a los castros y aún a los primeros oppida o ciudades-estado.