Vasconia en la antigüedad tardía (406-711). Lengua, cultura y sociedad es el curso que la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU ha organizado para los días 16 y 17 de junio de 2022.

Vasconia en la antigüedad tardía (406-711). Lengua, cultura y sociedad es el curso que la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU ha organizado para los días 16 y 17 de junio de 2022.

Versión provisional de un borrador, rescatado de la papelera, a punto de ir a dormir el sueño de los justos. Transcribo la última versión del 12 de junio 2019, que se irá adecentando y completando en los próximos días. Hay un artículo de Koldo Mitxelena, ‘Estratos en la toponimia alavesa‘ [apuntes], que aporta un precedente valiosísimo. Una versión preliminar de este borrador se presentó en II Encuentro de Onomástica, Amurrio (2016.11.05) con el título ‘Innovaciones occidentales de la toponimia vasca de Álava’ [diapos] [vídeo]. Estoy más satisfecho de las diapositivas que del vídeo.

Palabras clave: historia del euskera, toponimia vasca, contacto vascorrománico, préstamos latino-románicos en euskera, dialectología vasca, euskera occidental

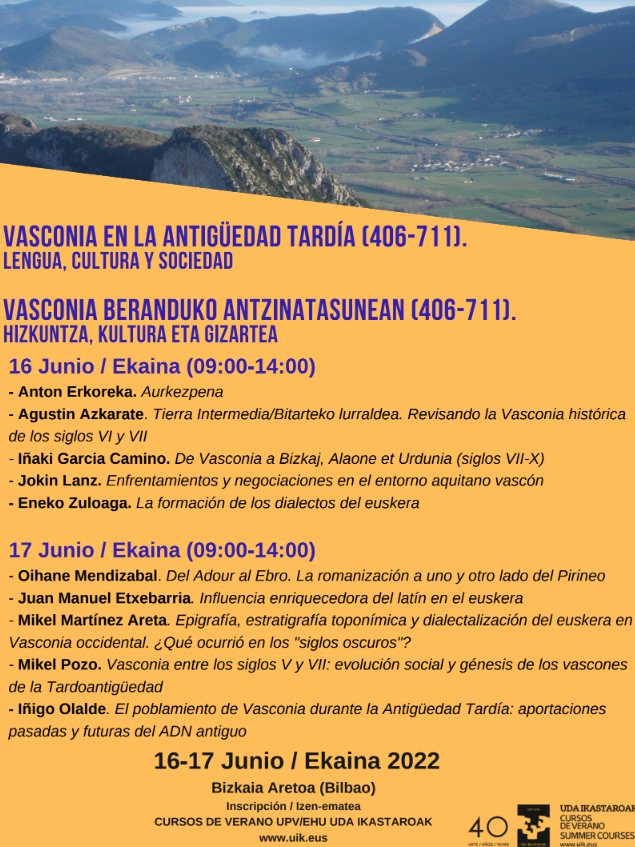

Avances recientes en la reconstrucción de la lengua vasca en las fases previas al proceso dialectal así como el conocimiento cada vez más preciso sobre el origen y evolución de las áreas dialectales aportan indicios aclaratorios acerca de la estratigrafía lingüística del País Vasco. A ello cabe sumar la ayuda inestimable de la toponimia, relativamente bien documentada desde fechas cercanas al momento de su origen, sobre todo de la toponimia menor. Entre las fuentes que se conservan sin duda la estrella es De ferro de Álava o Reja de San Milllán, de 1025.

Sabe Emiliana Ramos las ganas que tenía de publicar a dúo algo sobre el préstamo romance bolin, ‘molino’ en euskera. Pero otras obligaciones apremian y antes de tirar la toalla definitivamente vamos a pasar a limpio algunos datos que hemos ido recopilando y que pueden servir para trabajos futuros.

Bolin y sus variantes morin, bolun son motivo de intriga por varias razones. La primera y principal es que solo aparecen en el área occidental del país (Álava, Vizcaya y cuenca alta del Deva), como también sucede con abad, oste, padura, sautu y algunos otros pocos apelativos genéricos. Por eso sabemos que no formaban parte del léxico compartido del vasco común antiguo (VCA), ni entraron desde el latín, sino desde el romance molín (siglos VIII-X). Otro motivo de intriga es que conviven con errota ‘molino’, al que no substituyen, y que también es muy frecuente en esta área occidental, por lo que caben dudas sobre si bolin y errota tienen algún tipo de complementariedad semántica. O más bien tuvieron, porque el término bolin está en desuso y solo aparece fosilizado en la toponimia. El tercer motivo de interés es que hay una pequeña especialización espacial de las variantes (molin, bolin, morin, borin, bolun): la variante bolu(n) aparece de manera exclusiva en la toponimia de Guecho y es mayoritaria en otras zonas de Vizcaya, pero es inexistente en la Montaña Alavesa y en Treviño (ver tabla con datos estadísticos). En la Llanada alavesa, Zuya y Ayala es donde más abundancia y variedad de formas se conservan.

He trasladado los topónimos de la base de datos abierta del Gobierno Vasco a las tabla1, tabla2, lista3 e intentado representar la distribución geográfica y numérica mediante este (muy mejorable) gráfico:

[ Revisión de 6 de junio de 2020 ]

Recopilo en esta entrada una serie de tuits a propósito de Euskalkien sailkapen berria, la nueva clasificación de los dialectos vascos a cargo de Gotzon Aurrekoetxea Olabarri, Iñaki Gaminde Terraza, José Luis Ormaetxea Lasaga «Txipi», Xarles Videgain (2019). Los autores aplican una metodología dialectométrica sobre un subconjunto de datos del Atlas Lingüístico Vasco (EHHA, Euskal Herri Hizkeren Atlasa). El resultado ofrece una clasificación simplificada que reduce a tres los dialectos. Para quienes estén familiarizados con mis patrones geolingüísticos, adelanto que este trabajo magnifica el patrón #4, esto es, el efecto de la frontera franco-española (siglo XVI), preserva la huella del patrón #1, que da cuenta del origen del euskera occidental o vizcaíno (entre los siglos VIII-IX), pero omite la existencia de los patrones #2 (siglos X-XII) y #3 (siglos XIII-XV). Desde la perspectiva de la dialectología diacrónica, la omisión del patrón #2 en particular tiene la desventaja de pasar por alto las consecuencias de un periodo de especial trascendencia en la historia del euskera, como se verá más abajo.

Prefiero asimismo el término ‘area dialectal’ frente a ‘dialecto’. Con los datos de un atlas lingüístico en la mano, creo que deberíamos hablar en propiedad de áreas dialectales y no de dialectos. Área dialectal es un concepto menos comprometido que dialecto. Se puede entender como un espacio aproximado en el que hay tendencia a que concurran fenómenos diferenciados, pero esos fenómenos casi nunca abarcan la misma área. Son espacios que, lejos de ser monolíticos, engloban una diversidad de fenómenos cuya extensión rara vez coincide. Se podría derivar el concepto dialecto a partir del de área dialectal, pero con ello lo que se conseguiría es crear equívocos, como vuelve a suceder con la ‘nueva clasificación de dialectos vascos’ de Aurrekoetxea y otros. Porque puedo estar de acuerdo con ellos en que el estudio estadístico de variantes del EHHA proyecta sobre el mapa a día de hoy tres áreas dialectales principales (una occidental, otra central y otra francesa o septentrional), pero no puedo concebir la existencia de tres dialectos bien definidos, sobre todo si tengo que imaginar uno central y otro spetentrional. Para esos espacios, en realidad para todo el territorio, creo más adecuado el concepto ‘contínuo dialectal’.

Estoy ojeando el libro de Aurrekoetxea et al (2019) sobre los 3 dialectos vascos que han identificado a partir de un subconjunto de datos del Atlas Lingüístico Vasco. Son resultados derivados de un análisis cuantitativo. Veo un punto flaco: el criterio de selección de los datos https://t.co/WjVqhPLSzc

— Joseba Abaitua (@kavango) January 28, 2020

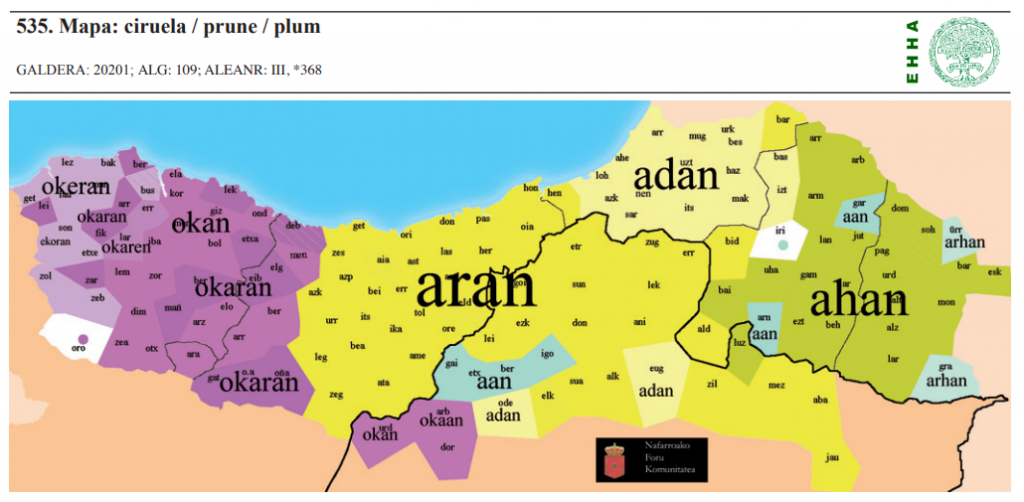

Hay controversia sobre el origen de los dialectos vascos y en concreto sobre la datación de la fractura occidental del vasco común antiguo (VCA). Nosotros seguimos al dialectólogo eibarrés Koldo Zuazo en sostener que la occidental es la que se produce en primer lugar (ver más abajo los mapas de la ‘ciruela silvestre’, okaran vs aran, y de la ‘cebolla’ kipula vs tipula). Además conocemos muy bien las causas y el alcance espacial que tuvo.

En el mapa de la ‘ciruela silvestre’ lo significativo no son las alternancias fonéticas (r/d/rh/h), que han fluctuado a lo largo del tiempo, sino el binomio léxico (okaran / aran) que es muy antiguo porque se detecta tempranamente en la toponimia, como veremos más adelante.

Patrón #EHHA1, dos cronologías de alternancias fonéticas en mismas áreas dialectales:

— Joseba Abaitua (@kavango) February 5, 2018

– aran, adan, ahan

– edur, elur, elhur pic.twitter.com/3bjaXzNQQh