La lectura de un trabajo reciente de Eduardo Orduña (publicado en Palaeohispánica 2021) nos ha llevado a concluir que la lengua aquitana (o protovasca) con gran probabilidad fue el resultado de un proceso de koineización de variedades pirenaicas dentro de un mismo continuo dialectal septentrional ibérico.

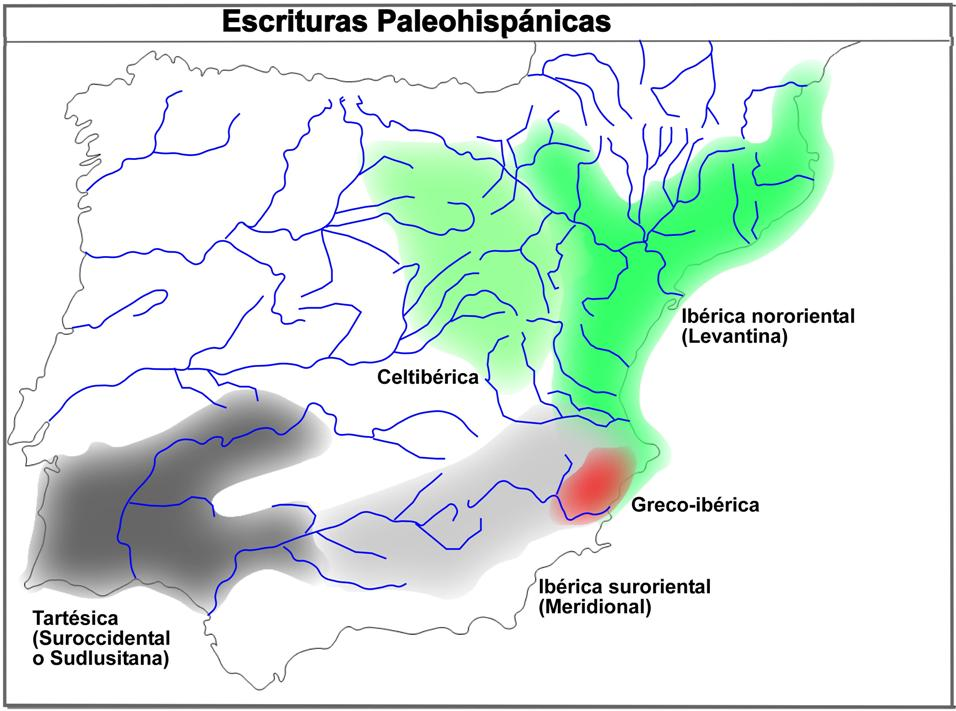

(Más abajo aportaremos una explicación de los continuos dialectales ibéricos y su relación con el euskera histórico que hemos representado en este mapa de Joan Ferrer 2021.)

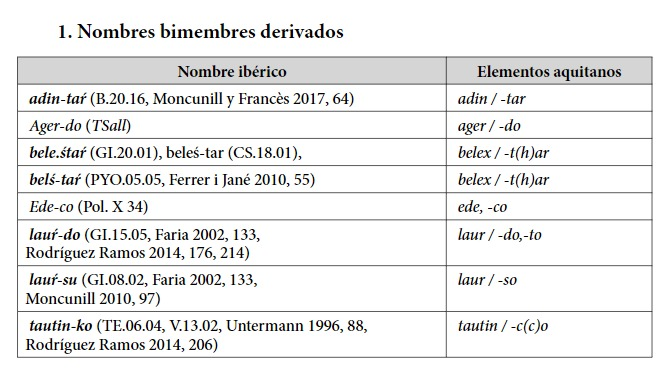

En su trabajo de 2021, Orduña compara los datos onomásticos ibéricos y aquitanos para centrarse en «las coincidencias de nombres completos» así como en nombres de dos elementos que «tienen paralelos en ambas lenguas». Analiza también nombres ibéricos que contienen sufijos de derivación análogos a los aquitanos, y concluye: «las coincidencias son demasiado numerosas y precisas» como para que sean casuales.

Si se miran los datos en perspectiva cronológica, parece razonable deducir que la onomástica aquitana de los epígrafes latinos de los siglos I-II d. C. es continuadora fiel y heredera exclusiva de la onomástica ibérica de III-I a. C.

![Gorrochategui Churruca, Joaquín. "Aquitano y Vascónico." Palaeohispanica 20 (2020): 721-748 [PDF].](https://trifinium.tophistoria.com/wp-content/uploads/2022/12/image-2-715x1024.png)