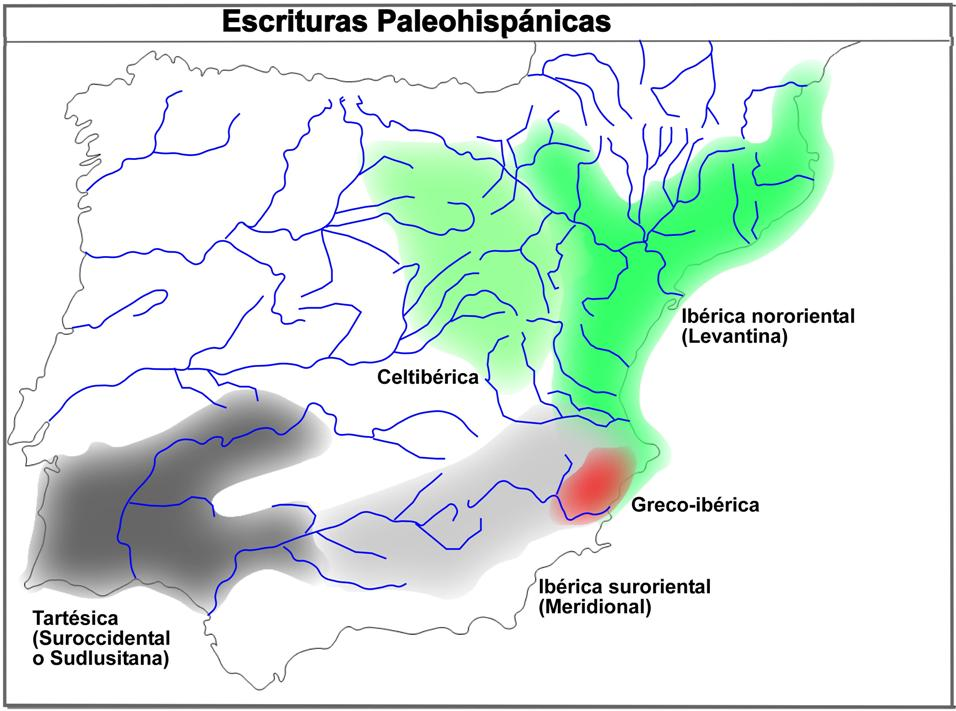

La Mano de Irulegui es un texto paleohispánico, escrito en signario ibérico nororiental. Posiblemente es la única certeza de índole lingüística que de momento se tiene sobre este excepcional hallazgo. Javier Velaza y Joaquín Gorrochategui resaltan el hecho de que el signario parece haber sido adaptado a la lengua de los vascones, a partir de la aparición del signo T (o.T.i.ŕ.t.a.n), ausente del corpus de inscripciones en lengua ibérica. Está además el elemento aparentemente paleovasco s.o.r.i.o.n, que encabeza el texto. Sin embargo, pese a estas singularidades, se cierne la incertidumbre, como ha advertido Iván Igartua, y el parentesco real de la lengua de Irulegui con el euskera puede quedar en un transitorio y decepcionante espejismo.